Uma onda de colapsos atravessou os continentes e as timelines de forma rude e perceptível. Há pouco mais de um mês que venho organizando o material para a COLUNA e tenho me perguntado se seria possível falar de outra coisa que não os colapsos: o colapso dos ecossistemas causado por secas e furacões, os colapsos das experiências cidadãs, os colapsos das éticas, das imagens e das críticas na arquitetura.

Talvez, as imagens mais compartilhadas entre setembro e novembro tenham sido as das campanhas eleitorais municipais no Brasil e da campanha presidencial norte-americana. Entre a cadeirada proferida por um candidado a outro no debate para as eleições da prefeitura de São Paulo e o vídeo viral do agora eleito Donald Trump acusando falsamente que imigrantes comem animais de estimação, é sintomático perceber o quanto o discurso e o espetáculo ultrapassaram a proposta e o diálogo na política em todas as suas esferas. Ambos os casos somam-se aos inúmeros discursos políticos que entram no fluxo de imagens na internet para tornarem-se memes e figurinhas de WhatsApp, descolando-se de seu contexto e aumentando a abrangência imagética de seus protagonistas.

Esse esvaziamento da razão, verdade e diálogo em detrimento do espetáculo das imagens deixa um saldo claro do maior ano eleitoral da história: ganhou a pauta moral conservadora dos costumes e perderam os cidadãos e o direito à cidade, as pautas progressistas de saúde e educação. Mais alarmante no cenário do colapso generalizado, é perceber que poucas foram as propostas e poucos foram os eleitores que consideraram as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades, configurando uma eleição da alienação, como colocou Miriam Leitão.

Trocaram-se as imagens das utopias progressistas das campanhas dos anos 2000 por um audiovisual acusatório. Por que se, por um lado, o aquecimento é global, o impacto e as mudanças de base também devem ser locais.

O cenário convoca a reflexão sobre os desafios das nossas profissões diante dos colapsos do clima e das cidades. O que fazer como arquitetes e designers para prosseguirmos produzindo de forma emancipada numa indústria tão poluente?

Para tentar responder a essa provocação, proponho um paralelo entre a produção da arquitetura efêmera e a preocupação de destinação de resíduos na CASACOR/SC 2024, e a crítica da arquitetura desde a experiência vivida na gestão urbana e academia no trabalho de Josep Maria Montaner.

Do fim de setembro ao começo de outubro, frequentei, por vários dias seguidos, a mostra CasaCor, fotografando ambientes e atendendo clientes para editoriais de projetos. A mostra soma-se a tantos eventos efêmeros de arquitetura e design no Brasil e internacionalmente que são vitrine para profissionais e marcas do setor na divulgação de seus produtos e serviços. Nesse sentido, recentemente escrevi um texto aqui no portal sobre algumas das inovações técnicas e design crítico que a mostra apresentou na atual edição e que tentam se distanciar apenas da autoprojeção das marcas.

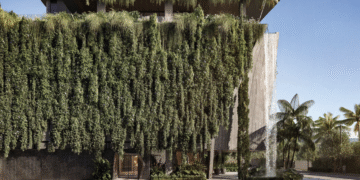

Entretanto, mesmo que soluções técnicas inovadores isoladas tenham sido apresentadas, poucos foram os projetos que empenharam-se em centralizar práticas sustentáveis na construção civil ou do impacto ambiental e social de seus trabalhos, como vinha acontecendo em edições anteriores. Destacam-se projetos como o da IdeaBALN, que emprega elementos reutilizados em suas superfícies e planeja o reaproveitamento de seus resíduos.

Porém, eventos efêmeros tem cada vez mais somado um conjunto considerável de elementos arquitetônicos (quase que) impossíveis de serem reciclados ou reaproveitados como: marcenaria sob medida, revestimento cerâmicos assentados com argamassa colante, forros de gesso manufaturados in loco, etc.

O ponto é que a arquitetura efêmera deve ser inteiramente desmontável-remontável, reversível, ou até mesmo, perecível, como colocava Daniel Paz já em 2008, especialmente se considerarmos a crise climática atual. A circularidade dos recursos na arquitetura efêmera não configura uma pauta inteiramente nova, pois justamente seu caráter de montagem e de pouca duração são chave para pensar em um design mais responsável, que tira proveito de materiais e modos de construir que se somem aos impactos visuais e conceituais de um projeto.

Portanto, ao considerar a natureza adaptável da arquitetura efêmera, espaços como mostras, feiras e exposições poderiam ser justamente aqueles em que as técnicas de mitigação dos colapsos climáticos fossem experimentados e testados.

Também na esfera dos eventos efêmeros, entre 21 e 23 de outubro, o Instituto dos Arquitetos do Brasil-Santa Catarina sediou o Congresso Brasileiro de Arquitetos-Sul, em Florianópolis, trazendo nomes de peso da crítica da arquitetura como Guilherme Wisnik, professor da FAU-USP, escritor e curador de inúmeras exposições, e Josep Maria Montaner, catedrático da Universidade Politécnica da Catalunya e ex-secretário de urbanismo de Barcelona. Entre as palestras e as apresentações científicas, o evento foi uma oportunidade fértil para entender os desafios sociais e ambientais que a profissão enfrenta diante dos colapsos éticos e ambientais.

A fala de Josep Maria Montaner apontou para a identificação de uma condição ética na arquitetura, que começa já no século XIX. O crítico fez um recorrido entre teóricos e casos de políticas urbanas que abstraem as fronteiras entre o público e o privado para centrar-se no “comum”, ou como chamávamos anteriormente, o “bem comum”: a natureza, o ar limpo, a qualidade da água, o bem estar populacional. Ou seja, a arquitetura desse (nem tão) começo de século, pode e, em alguns casos, tem pensado além da excelência dos usos ou dos conceitos formais para olhar para a gestão de recursos comuns, das éticas e do ambiente.

Montaner descreveu o “comum” a partir de inúmeros projetos, entre eles as cooperativas de habitação de Barcelona, exemplo clássico da construção coletiva de espaços responsáveis social e ambientalmente. Destacou as Torres de Bordeaux, na França, de Lacaton & Vassal, como exemplo de reforma e durabilidade de um conjunto edificado ao ampliar as plantas dos pavimentos e qualificar os espaços interiores. No Brasil, citou o SESC Pompeia, de Lina Bo Bardi, como um exemplo ímpar na conversão de usos na arquitetura e na centralização do projeto institucional do SESC na promoção social de lazer, arte e cultura. Soma-se ao SESC, o exemplo Mexicano das Utopias de Izatapalapa, que cria uma rede de espaços populares de lazer, edução e cultura a partir de projetos simples e duradouros.

A crítica de Montaner tece uma rede de possibilidades para uma arquitetura que mede os impactos conceituais aos impactos sociais e ambientais. Os casos apresentados são projetos de potência e que contrastam com o esvaziamento da responsabilidade ética na prática arquitetônica.

Cabe a nós, atores da construção civil e da criatividade pensar em soluções e cobrar de nossos clientes, colegas, chefes e gestores públicos e privados por melhores soluções, por um des-esvaziamento da ética profissional. O colapso do “comum” é evidente e dado e devemos operar coletivamente para revertê-lo ou conviver com ele, em um mundo pós-colapso.

Termino lançando perguntas que tentam articular os casos das mostras efêmeras e a gestão dos resíduos e os exemplos de arquiteturas éticas. Por que, talvez esteja na construção de perguntas a partir da inconformação do cotidiano um caminho para pensarmos novas arquiteturas.

Como vamos pactuar coletivamente para criar arquiteturas duradouras ou efêmeras que centralizam a gestão do “comum”, dos recursos? Seria possível que a crítica da arquitetura nos ajude a criar um mundo pós-colapso?