Trabalhador da cultura, Charles Narloch é um profissional de museus e do patrimônio, sobretudo, um pensador com antenas potentes que alcançam o que está por vir. Doutor em museologia e patrimônio (2021) pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), engenheiro agrônomo (1993) e mestre em biotecnologia (2002) pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desde 2013 vive em Brasília, onde hoje atua como servidor no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Entre 1995 e 2012, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, na Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e, em Joinville, na Fundação Cultural de Joinville (FCJ), exerce funções de gestão governamental, com experiência em formulação, pactuação e execução de políticas públicas para museus, exposições, patrimônio cultural, curadoria, artes visuais e fomento à cultura. Como diretor e assessor superior, coordenou processos de redação de leis voltadas à gestão pública, como o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville (IPCJ) e sistemas, redes e processos de implementação de museus, como o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS) em Florianópolis, e a Estação da Memória, em Joinville.

Paralelamente, atuou como curador em artes visuais, em comissões e conselhos vinculados à gestão governamental, nas esferas municipal, estadual e federal, com ênfase à articulação e construção coletiva de planos de políticas públicas para o setor cultural. Presidiu a Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville (Comphaan) e o Conselho Municipal de Cultura da mesma cidade. Foi membro titular do Conselho Estadual de Cultura em Santa Catarina e, junto à Funarte (RJ), membro do comitê avaliador do Prêmio Marcantônio Vilaça, no qual selecionou projetos de aquisição de acervos de arte para museus brasileiros.

Participou de comissão de consultoria para ampliação do Museu Victor Meirelles, em Florianópolis, junto ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Entre 2010 e 2012, atuou como membro titular eleito na Câmara Setorial de Artes Visuais e no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), junto ao Ministério da Cultura (MinC). Foi membro eleito do Fórum Interconselhos do PPA (2012/15), junto à Secretaria-geral da Presidência da República (DF). No CNPC, membro-relator da Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura e membro titular do Grupo de Trabalho de Revisão da Lei de Direito Autoral.

Com exclusividade, nesta entrevista Charles Narloch fala sobre a tese de doutorado, “Museu-espetáculo: Reflexões Ecosóficas sobre o Museu do Século 21 (no Percurso de uma Viagem de Balão)”. Inquieto e múltiplo, inteligente e sensível, conceituando-se como “um desviante”, reflete em amplo sentido sobre a própria vida, a atuação, a mudança para Brasília, a contribuição no campo da cultura. Feito um sismógrafo, como “profissional de museus”, ele detecta, observa, vasculha, pesquisa, busca ampliar a tarefa de reconstrução crítica neste campo de saber. E, certo do valor e da importância de resistir nos tempos atuais, vê que “o museu do século 21 pode e deve agregar as novas tecnologias como ferramenta de comunicação e pesquisa, desde que não deixe de considerar que o desenvolvimento sustentável prevê não apenas o aspecto econômico, mas também as questões ambientais abrangentes e, de forma bastante consistente, as perspectivas de redução da pobreza, da miséria e das desigualdades sociais”.

Quem é Charles Narloch hoje, à luz de sua contribuição no campo da cultura em Santa Catarina, onde atuou em diferentes atividades?

Charles Narloch – Sempre tive problemas com classificações (risos). Não por acaso, uma das mostras de artes visuais que tive a oportunidade de atuar como “curador”, em Santa Catarina, foi intitulada como “Rótulos: Sobre a Necessidade de Classificar” e realizada no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc), em 2007. Essa inquietação vem do modo como percebo as formações, as vivências, as experiências, as expressões, e também os estereótipos, os limites de atuação e de identidade que são impostos ou que atribuímos a nós mesmos. Claro que em diferentes momentos assumi diferentes “rótulos”, que me foram permitidos ou imputados. Mas sempre me senti como se não pertencesse exatamente àqueles “mundos” de possibilidades e cercamentos que os “rótulos” nos impõem. Hoje, talvez, poderíamos colar em mim o “rótulo” de “trabalhador da cultura”, em seus sentidos mais abrangentes. Da cultura entendida como expressão e socialização de símbolos, significados, conhecimentos e devires que se processam como construtos humanos. Academicamente, por conta da recente complementação de minha formação, posso ser entendido como um “profissional de museus e do patrimônio”, com atuação atual como servidor efetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Da agronomia para as artes, das artes para a ciência, da biotecnologia para a museologia e patrimônio. Mais curioso ainda é que atualmente você não se apresenta como artista. É possível um artista deixar de ser artista? Ou ele apenas paralisa a produção, transfere esse saber para outras instâncias de atuação?

CN – Como reconheço esse estranhamento, costumo me apresentar como um “desviante”. Por outro lado, acredito que meu processo de formação acadêmica, aliado a vivências e acepções diversas, possibilitou experimentar uma parte de uma abrangência de percepções humanas sobre diferentes “níveis de realidade”. O entendimento de “níveis de realidade” é um dos pilares da transdisciplinaridade, que se dá “entre”, “através” e “além” das fronteiras disciplinares, na acepção do físico Basarab Nicolescu. Penso que é nesse “além” das disciplinas e categorias que se concretiza a vivência de uma “ciência nômade”, não reconhecida, que se contrapõe à “ciência régia”, institucionalizada, como propuseram os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, em “Mil Platôs”. O nomadismo está presente no meu processo de formação e expressão, e se reflete em muitos momentos, quando carrego influências de diferentes passagens. A questão dos “limites” e das classificações é tão sensível para mim que dediquei ao tema um capítulo na tese de doutorado em museologia e patrimônio. Chamei essa parte de “A c(h)ancela disciplinar”, ao enfatizar a relação dúbia entre os sentidos das palavras “chancela” e “cancela”: os mesmos limites do conhecimento que “chancelam” rótulos e paradigmas, são os que, muitas vezes, “cancelam” as aventuras das subjetividades, das revoluções que movem a maquinaria das percepções, das alterações sobre nossos entendimentos. Isso quer dizer que nem sempre separo a criação “artística” de uma produção considerada “científica”, porque considero ambas como construtos humanos. Logicamente, esse olhar me afasta das ditas “racionalidades” e me aproxima das “subjetividades”. Se esse olhar é também uma das vias de expressão do “artista”, imagino então que não deixei de “ser”. Para mim, nada mudou, exceto as formas e meios de expressão. É por essa razão que admiro as mostras de museus que procuram tensionar as “fronteiras” entre “arte” e “ciência”, entre “natureza” e “cultura”. Isso não é exatamente uma “novidade”, mas ainda é um tanto raro de se ver.

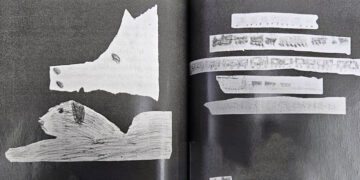

Em Joinville, Luiz Henrique Schwanke foi uma referência. As exposições dele eram espetaculares, e nem por isso alheias às questões da época, tão pouco aos territórios onde eram apresentadas. Toda exposição de Schwanke era tratada como se fosse um novo site specific. O espaço não era mero suporte para ele, mas parte da obra.

Gostaria que pensasse a infância e adolescência como possibilidade de constituição de alguém com sua sensibilidade e atributos: de artista, de pesquisador, de gestor. Quais são as suas influências?

CN – Cheguei em Joinville aos 17 anos. Minha infância passei em Rio Negro (PR), onde nasci. Penso que esse modo “nômade” ou “desviante” de perceber as coisas vem inicialmente das relações que desenvolvi com meus pais, e de questões que talvez não se expliquem facilmente. Desde pequeno sempre tive dificuldade em me adaptar aos mundos restritos dos padrões e valores “bem estabelecidos”. Nesse sentido, Joinville foi uma “libertação”, porque a cidade dispunha de um movimento cultural com museus, arquivo histórico, mostras artísticas, festival de dança, escolas de arte e uma associação de artistas plásticos, a qual me filiei no início da década de 1980. Quanto a meus pais, minha mãe era professora de língua portuguesa, literatura e redação. Meu pai era correspondente do jornal Folha de S. Paulo, também fotógrafo ou “fotojornalista”, e mantinha uma loja de antiguidades, muito simples. Eu e meus irmãos sempre fomos estimulados a perceber e desenvolver sensibilidades. Apesar de não sermos uma família “rica”, pudemos brincar com as máquinas fotográficas de meu pai e revelar nossas próprias imagens, em casa. Isso era fascinante. Essas influências me levaram a querer seguir na formação em artes, museologia ou arqueologia, o que não foi possível. Anos mais tarde, ao atuar como “artista”, fui impactado e influenciado pela experiência da primeira visita à 18ª Bienal de São Paulo, em 1985, com sua “grande tela” e muitas instalações. Ali conheci o poder e o caráter ambíguo das exposições espetaculares. Em Joinville, Luiz Henrique Schwanke foi uma referência. As exposições dele eram espetaculares, e nem por isso alheias às questões da época, tão pouco aos territórios onde eram apresentadas. Toda exposição de Schwanke era tratada como se fosse um novo site specific. O espaço não era mero suporte para ele, mas parte da obra.

De Joinville a Brasília. Como se dá essa transição sob o ponto de vista emocional e da diferença entre cidades tão distintas?

CN – Ocorreu de maneira tranquila. Encarei como algo positivo na trajetória. Minha atuação em Santa Catarina marcou a vida profissional de forma positiva e especial, com grandes aprendizados e amizades que até hoje se mantêm. Mas desde 2005 eu já acompanhava de perto as ações do hoje extinto MinC. Enquanto atuava na FCC ou como diretor executivo da FCJ Joinville, estive em Brasília algumas vezes e tentamos levar para Santa Catarina alguns dos princípios que se seguiram nos anos seguintes, notadamente quanto à necessidade de planejamento de longo prazo, e à busca de conquistas que se estabelecessem como marcos legais, como as leis de incentivo, a reformulação do conselho municipal, o inventário do patrimônio cultural e outras. Obviamente, todas essas conquistas são frutos de proposições coletivas. Me aproximei ainda mais de Brasília a partir da atuação como membro eleito do Colegiado Setorial de Artes Visuais e do plenário do Conselho Nacional de Política Cultural, no MinC (2010/12). Fiz o concurso para o MCTI em 2012. Eu sabia que o MCTI mantém em sua estrutura grandes museus. Seria então uma questão de tempo para me aproximar novamente das ações culturais. Isso acabou se concretizando, tanto que pude fazer o doutorado com o apoio do MCTI. O Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio é uma parceria entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), uma das unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI.

No MCTI, você atua na área de divulgação e popularização da ciência, responsável pelo apoio de eventos e, centros e museus de ciências. Como encara essa tarefa num momento em que a ciência é tão maltratada, ignorada?

CN – Voltei para o setor em abril de 2021, após o afastamento por quatro anos para o doutorado. Fui para o Rio de Janeiro logo após a fusão do MCTI com o Ministério das Comunicações. A Secretaria de Ciência para Inclusão Social (Secis), onde eu atuava no MCTI, foi extinta no final de 2016. As ações foram redistribuídas para outras secretarias do ministério. A extinção foi um choque para nós, que atuamos na área. Voltar em 2021 foi um enorme desafio, em todos os sentidos. O MCTI havia novamente se separado da comunicação, e uma nova secretaria foi criada, agregando parte das antigas atribuições dos setores onde hoje atuo. As estratégias de pesquisa e comunicação da ciência são fundamentais. Como servidores efetivos, nos cabe trabalhar para que boas iniciativas sejam mantidas e implantadas, com base em planejamento de longo prazo. Nem sempre, porém, esses planos são considerados pelos governos e governantes. É quando nossa tarefa, na defesa das continuidades, se torna ainda mais desafiadora. Nosso posicionamento técnico se mantém, mas há deliberações que excedem nossas atribuições. Quanto aos museus e centros de ciências, nossa equipe luta pela realização anual de uma chamada pública, via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), algo que ainda não conseguimos concretizar. O apoio aos museus de ciência pelo MCTI, para além de suas próprias unidades, ainda se dá por meio de emendas parlamentares, transferências de recursos para outros órgãos federais, como universidades, e convênios com Estados e municípios. Lamentavelmente, os recursos disponíveis para a ciência, e sua percepção governamental como área estratégica, vêm decrescendo muito nos últimos anos. Isso é péssimo para o país.

Como explicar para um público não especializado, a sua tese “Museu-espetáculo: Reflexões Ecosóficas sobre o Museu do Século 21 (no Percurso de uma Viagem de Balão)”?

CN – A motivação principal foi o desejo de aprofundamento dos entendimentos de “espetáculo” e “espetacularização” em museus e exposições. O projeto surgiu em 2015, como consequência de minha atuação no MCTI. Eu havia sido designado como responsável pelo acompanhamento da execução de um projeto apoiado pelo ministério, para implantação de um parque científico e cultural, no Recife (PE). Os projetos previam a implantação de equipamentos culturais, entre eles um museu, no Campo do Jiquiá, uma área de preservação ambiental e cultural que recebeu os dirigíveis Zeppelin e Hindenburg, entre 1930 e 37. Os projetos, âncoras de um processo controverso de desenvolvimento para a região, permitiram a restauração da “Torre de Atracação dos Dirigíveis”, considerada uma das únicas ainda preservadas, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, no Rio, a região portuária também passava por grandes alterações, e entre elas surgia o Museu do Amanhã. Alguns afirmavam que se tratava de um “museu-espetáculo”, criticando-o como um equipamento vazio, que teria sido motivado pela realização dos Jogos Olímpicos, em 2016. Por outro lado, na zona oeste, há uma iniciativa sob outra perspectiva, que é o Ecomuseu de Santa Cruz, criado entre 1992 e 95, motivado pela realização da Rio92, com o reconhecimento de uma ação comunitária, previamente existente. Na base aérea de Santa Cruz há o “Hangar dos Dirigíveis”, patrimônio nacional, onde também atracaram os dirigíveis alemães. Temos, assim, dois territórios com antigos aeroportos e uma região portuária. Parecia uma boa oportunidade para uma análise que também permitisse uma narrativa paralela em forma de “viagem” não linear, associada às perspectivas de desenvolvimento social e suas contradições. As chegadas dos grandes balões e transatlânticos foram considerados “espetaculares” à época. Seriam os três museus, associados a esses territórios, concebidos sob a perspectiva do espetáculo, motivados por eventos espetaculares? Em duas partes, a tese tenta responder essa e outras questões. Na primeira, apresentamos aspectos de percepção e comunicação da chegada dos dirigíveis alemães, considerada exageradamente na época como uma inovação “inequívoca”, um verdadeiro “espetáculo de civilização”. Em seguida, propomos reflexões quanto aos primórdios do fenômeno museu-espetáculo, e suas possíveis relações com eventos, territórios e limites do conhecimento. Na segunda parte, tratamos de algumas observações sobre os momentos de concepção do Museu de Ciência e Tecnologia do Jiquiá, no Recife (ainda não implantado), do Ecomuseu de Santa Cruz e do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em suas supostas relações com as noções de “território” e “espetáculo”.

Trato o espetáculo dos “atos museais” por seu potencial político, libertador e emancipador, nos sentidos propostos por Paulo Freire e Jacques Rancière. Obviamente, não faltam críticas à espetacularização rasa, descompromissada, muitas vezes prejudicada pelas expectativas do capital.

Antes de continuarmos, será necessário, em síntese, esclarecer os conceitos “museu-espetáculo”.

CN – Em nosso entendimento, museu-espetáculo é um fenômeno ambíguo, associado a expectativas de atratividade, que em maior ou menor grau pode ser aplicado a qualquer museu. Diversos autores, no Brasil e no exterior, já trataram do tema, mas os entendimentos são variados. Há também na museologia acepções anteriores à noção de espetáculo atribuída a Guy Debord, em seus entendimentos de “A Sociedade do Espetáculo”. Na pesquisa, apresentamos experiências, ainda da década de 1950, que entendiam o museu-espetáculo pelo uso integrado de linguagens artísticas, não apenas nas exposições de artes, mas também de arqueologia, antropologia e etnologia, por exemplo. Tratamos de outros exemplos, como é o caso das Exposições Universais, nos séculos 19 e 20, quando se consolidaram modos de apresentação até hoje considerados “espetaculares”. Como curiosidade, mostramos que os grandes balões foram destaques naquelas mostras, também responsáveis pela criação de objetos ou edificações espetaculares, como a Torre Eiffel e as rodas gigantes. Propusemos ainda outras aproximações, desde as origens do que hoje entendemos por “museu”, até os casos dos “zoológicos humanos” e situações em que acepções ético-estéticas foram levadas aos limites, pela perspectiva do espetáculo. Esse foi o caso da mostra de cabeças de integrantes do grupo de Lampião e Maria Bonita, no Brasil, na década de 1930, com impactos semelhantes, nos entendimentos atuais, aos de uma exposição blockbuster. Por essas e por outras questões, defendo o museu como “linguagem”, inclusive por suas aproximações com o teatro, algo que já foi abordado por alguns autores da museologia, entre eles Teresa Scheiner, minha orientadora. Proponho aproximar os entendimentos de Bertolt Brecht, com seu “Teatro Épico”, bem como com o “Teatro do Oprimido”, de Augusto Boal. Trato o espetáculo dos “atos museais” por seu potencial político, libertador e emancipador, nos sentidos propostos por Paulo Freire e Jacques Rancière. Obviamente, não faltam críticas à espetacularização rasa, descompromissada, muitas vezes prejudicada pelas expectativas do capital.

Para além das considerações ao espetáculo e à espetacularização, como aspectos supostamente distintos, você ainda propõe considerar em sua pesquisa a visão da “ecosofia” e do “museu integral”. Essas abordagens se aproximam? Há influências de sua formação anterior como agrônomo?

CN – Quanto à visão da ecosofia, levei em conta os entendimentos de Félix Guattari, em seu ensaio “As Três Ecologias”. As abordagens ecosóficas procuram entender os fenômenos associados às perspectivas da ecologia ambiental, da ecologia das relações sociais e da ecologia da subjetividade humana. É uma perspectiva de abordagem ecocêntrica, em contraposição às perspectivas antropocêntricas, quando se procura relativizar supostas hierarquias entre o ser humano e a natureza, tratando-os de forma integrada e integradora. Esse era o princípio fundamental do entendimento de “museu integral” ou “museu integrado”, proposto em 1972, na Mesa Redonda de Santiago do Chile, organizada pelo Conselho Internacional de Museus (Icom), e pela Unesco. Trata-se de uma acepção específica para os museus em seu sentido abrangente, não restrito a edificações. E cabe destacar, é um entendimento que não se baseia nem se confunde com a noção de “integralismo”, muito menos com qualquer percepção ou pretensão “totalitária”. Propunha-se uma nova visão que seria aplicada a todos os museus, e não apenas a alguns. Pensava-se, mais uma vez, na necessidade de um novo paradigma para os museus, tornando-os mais acessíveis e democráticos, motivado pela realização de outro grande evento: a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada naquele ano, em Estocolmo. A defesa da visão ecosófica e de museu integral, no meu caso, certamente foi influenciada pelas pesquisas na agronomia e na biotecnologia, já que minha formação em muito se distanciou da percepção redutora “agro é pop”. Em minha iniciação científica, estudei interações e manejo de microrganismos que naturalmente existem no solo, ou seja, me aproximei das acepções agroecológicas e da agricultura familiar. Quanto à aparente discrepância entre as áreas, lembro que um dos principais palestrantes no evento de museus no Chile, em 1972, era também agrônomo.

Sua tese tem detalhes, como a homenagem a “Fernanda do Rio”, moradora do Rio em situação de rua, que você via como “uma artista da sobrevivência, uma curadora da noite”, e foi assassinada enquanto dormia, em Copacabana. Nos agradecimentos faz um roteiro afetivo em que só menciona mulheres. Depois, se põe dentro de um dirigível que de certo modo conduz o modo de olhar e escrever. Também usa o recurso dos links para músicas na internet. A música, a arte tem o poder de dizer mais sobre o que pensamos?

CN – O caso do assassinato de Fernanda ocorreu de fato, no primeiro ano de meu doutorado, em 2017. Me chocou profundamente, pois se tratava de alguém que eu observava diariamente, e que me chamava a atenção. Por outro lado, me perguntei porque meu olhar havia sido afetado emocionalmente e de maneira especial por Fernanda, quando ela ainda estava viva, e talvez eu fosse incapaz de perceber outras pessoas, em outras situações igualmente dramáticas. Remeti esse incômodo pessoal à incompletude dos museus, que pretensamente propõem representar a sociedade, quando são inegavelmente marcados pelas percepções restritas que temos a respeito daquilo que entendemos como “realidades”. Uma das participantes externas de minha banca de qualificação e defesa chamou a atenção para esse texto de abertura sobre Fernanda, enfatizando que o mesmo sinalizava o conteúdo e as problemáticas que a tese propõe abordar. E note-se que assumo naquele texto a hipocrisia do nosso olhar acadêmico sobre o drama das pessoas, das comunidades, das cidades, ainda tão distante da academia e do mundo dos museus. Sobre os agradecimentos, aquelas páginas refletem tempos de grande sensibilidade, associados a mais um ritual de passagem de quem já tem seus 55 anos, em um momento também dramático da pandemia de covid-19, especialmente no Brasil. Havia e há muito a agradecer a tantas pessoas. Ficou muita gente querida de fora, porque sempre corremos esse risco. Somos afetados por emoções momentâneas, pelas memórias que pululam. Os agradecimentos são sinceros. Quem não está lá e que tive a oportunidade de conviver, sinta-se por favor representado por aquelas lembranças limitadas. O parágrafo de Santa Catarina, só com mulheres, tenta refletir uma pequena parte do quanto elas foram e são relevantes em minha vida. Sobre os links para músicas e outras obras de arte, pensei não como ilustrações do texto, mas como “faróis”, capazes de sinalizar outros caminhos abertos, que levem eventuais leitores para lugares do pensamento que sequer imagino. Nessa opção, recorri mais uma vez a Deleuze, por seu entendimento sobre os “signos da arte”, os mais perfeitos entre todos os mundos de signos, capazes de desvelar caminhos que outros signos são incapazes de permitir em nossas viagens do pensamento.

Os museus e outras instituições que dependem de patrocínios vivem o paradoxo da espetacularização. … O problema se dá quando as expectativas de atratividade e branding se sobrepõem ao potencial reflexivo, sensível, colaborativo, comunitário, sobrepujando os potenciais das mostras, dos acervos e das próprias instituições.

Tivemos no Brasil um forte momento de espetacularização de exposições, em diferentes espaços e lugares. Você se refere a isso como um fenômeno social e cultural. Grandes mostras internacionais, de artistas célebres, altos orçamentos, público recorde. O que se pode esperar daqui para a frente diante da questão pandêmica e de recuos econômicos em esfera mundial? O que é mais sensível neste cenário de museu-espetáculo? O que se perde e o que se ganha?

CN – É preciso analisar caso a caso, com cautela. O fenômeno deve continuar, talvez com menos recursos financeiros, mas inegavelmente se constitui como algo ainda bastante presente em nossa sociedade. Os museus e outras instituições que dependem de patrocínios vivem o paradoxo da espetacularização. Patrocinadores esperam grande público para que sua marca seja destacada. Essas instituições, por outro lado, por vezes se tornam mais conhecidas, mais atrativas e acessíveis. O problema se dá quando as expectativas de atratividade e branding se sobrepõem ao potencial reflexivo, sensível, colaborativo, comunitário, sobrepujando os potenciais das mostras, dos acervos e das próprias instituições. O antropólogo Franz Boas, na virada dos séculos 19 e 20, quando atuava como curador do Museu Americano de História Natural, em Nova York, alertava que os museus precisavam considerar a possibilidade de atuar como fontes de entretenimento associado ao conhecimento, de se tornarem mais leves, acessíveis e dinâmicos, porém sem a necessidade de tornar tudo infantilmente simples. Outro problema é que os grandes museus e instituições, que apresentam exposições espetaculares, especialmente no Brasil, acabam motivando expectativas semelhantes em outras instituições, que na maioria das vezes não dispõem das mesmas possibilidades, nem dos mesmos mecanismos de gestão. Cria-se, assim, a noção equivocada de que o museu perfeito deve ser uma releitura do Museu do Amanhã, do Museu do Futebol, do Museu da Língua Portuguesa, do Museu CosmoCaixa de Barcelona. Sim, esses são museus atrativos, mas atratividade não se resume ao uso e abuso de “novas tecnologias”, nem às expectativas de “interatividade” tecnológica ou a ambientes ditos “imersivos”. Gera-se, com essa percepção equivocada, um círculo vicioso do espetáculo pelo espetáculo. Outros museus, por outro lado, buscam “modelos” no exterior, por vezes ignorando as nossas realidades, expectativas, experiências, conhecimentos museológicos e potencialidades locais. Muitos gestores públicos brasileiros costumam entender equivocadamente que atuar com acervos materiais é algo ultrapassado, ou que atuar com práticas colaborativas e participativas é algo restrito aos museus comunitários. Falo isso especialmente com base na experiência de análise dos projetos que se apresentam ao MCTI. Logicamente, essas são percepções bastante redutoras sobre o real potencial dos museus, dos “atos museais” e do próprio espetáculo em suas possibilidades emancipadoras. Assim, ao mesmo tempo que é preciso apontar os impactos negativos da submissão do espetáculo à mercantilização cultural, é necessário não esquecer de sua força como linguagem, como forma de expressão e de comunicação da sociedade.

Chama a atenção nos objetivos de sua tese, a intenção de pesquisar à luz da imprensa e do poder público da época a passagem dos dirigíveis alemães no Brasil, entre 1930 e 37. Nem sempre a academia reconhece o papel da imprensa, razão pela qual gostaria de saber as suas motivações nesta perspectiva. Essas escolhas estão relacionadas com o seu passado, de um crítico de arte que escreve em jornal, e de gestor no campo da cultura em Santa Catarina? Ou não tem nada a ver?

CN – Certamente as experiências anteriores influenciaram bastante a pesquisa. Os textos que no passado produzi para o suplemento Anexo, do jornal A Notícia, representaram uma grande oportunidade de exercício reflexivo e autocrítico. Igualmente, ter participado de equipes de idealização e redação de planos, sistemas, leis, decretos, pareceres e políticas públicas, também confere um olhar atento às possibilidades, paradoxos e carências da gestão pública. Ao tratar o tema museu-espetáculo como fenômeno social e cultural, me interessava saber de que maneiras aqueles eventos de chegada de dirigíveis foram comunicados no Brasil. A pesquisa nos jornais e revistas das décadas de 1920 a 80, junto à Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e outras fontes, foi fascinante. Logicamente, precisei pesquisar diferentes periódicos, e me interessavam os entendimentos contrastantes. Assim, pesquisei jornais alinhados com entendimentos de governos da época, mas também os considerados de oposição. Para tentar construir a narrativa, não restringi a pesquisa a essas fontes. Cruzei as informações dos jornais com textos de pesquisadores brasileiros e de outros países, bem como com textos de governantes. Assim, por exemplo, cheguei ao discurso do governador de Pernambuco na abertura do ano legislativo de 1930, via pesquisa presencial no acervo do Arquivo Histórico do Estado. Ou então, aos casos em que trato das relações dos dirigíveis a partir de 1933, com a ascensão de Hitler e do nazismo na Alemanha, tendo Getúlio Vargas como chefe do governo provisório no Brasil, quando pesquisei os acervos da Fundação Getúlio Vargas e outros da Alemanha. A pesquisa digital em vários países, aliás, foi o grande diferencial para a pesquisa, deixando claro, para mim, a relevância dos acervos digitalizados e plenamente acessíveis.

Você participou da idealização do projeto MAC Schwanke em Joinville, um trabalho que mobilizou por dez anos um grupo multidisciplinar. Que sentido a iniciativa poderia conferir à cidade? O que modificaria no projeto agora à luz de sua tese?

CN – As iniciativas museais que tive a oportunidade de participar em Santa Catarina, foram um enorme aprendizado. Além do MAC Schwanke, aponto a participação nas equipes de implantação do MIS/SC e da Estação da Memória, em Joinville; as discussões sobre a ampliação do Museu Victor Meirelles; a reformulação das salas de exposição do Masc e as discussões sobre a atualização da exposição permanente do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ), sempre em atuação coletiva. Quanto ao MAC Schwanke, e especialmente quanto à proposta de implantação na Cidadela Cultural Antarctica, considero um grande projeto, com diferenciais que fariam dele um importante equipamento cultural no Brasil. Já nasceu com a consciência de que precisaria atuar como museu fórum, algo que até hoje se mantém em suas ações, mesmo sem a sede que se imaginava. Outro destaque do projeto, no meu entender, é a criação de um memorial da cervejaria, integrado ao projeto do museu de arte, mantendo estruturas originais e equipamentos da antiga fábrica. O memorial pretendia considerar não apenas a história da própria edificação, mas também da cidade e da região. O projeto do arquiteto Reinhard Conrads se destaca nesse sentido. Nem sempre museus que se instalam em edificações ou territórios históricos têm essa preocupação, quando o “novo” parece ignorar o passado. Hoje, se fosse iniciar a mesma experiência, sugeriria que o processo de concepção fosse ainda mais aberto e participativo do que foi, tentando agregar de forma mais eficiente a proposta às expectativas de desenvolvimento da cidade, em especial junto às associações de moradores, ao Plano Diretor, às possibilidades de gestão previstas nos instrumentos do Estatuto das Cidades, e talvez com maior ênfase junto ao Conselho da Cidade. Paralelamente, sugeriria a doação ou venda de partes do acervo de Schwanke a outros museus de arte do Brasil, com atuação destacada. Se um museu público não é entendido como prioritário junto a essas instâncias, corre o risco de se transformar em um sonho restrito a iniciados, a especialistas. Talvez, os projetos do MAC Schwanke podem ter sido mal entendidos, como se fosse um museu destinado “apenas” a manter o legado das obras de Schwanke, que por si só se constituem como um desafio e uma grande oportunidade para Joinville e para o Brasil.

… se todos os museus – e não apenas alguns ou algumas modalidades – cada vez mais se fortalecerem como espaços de reflexão crítica, coletiva, como verdadeiros territórios de ação política que são, capazes de inverter os protagonismos que nos acostumamos a aceitar, ainda há muito sentido em existir.

Por fim, qual seria a função, o papel, a missão ou tarefa civilizatória dos museus no século 21?

CN – É interessante que o entendimento de museu integral, pensado em Santiago do Chile, completa 50 anos em 2022. O sonho ecocêntrico do museu integral e integrado ainda permanece absolutamente atual e até mesmo emergencial. Se os museus não nos sensibilizarem sobre nossas limitações, interdependência no tempo e no espaço, as fragilidades e impermanências de existência no Planeta, sobre nossas contradições e equívocos, a percepção como eu-social, solidário, comunitário e humanizado, para além do que consideramos como “conquistas” individuais ou coletivas, pouco terão a contribuir. Por outro lado, se todos os museus – e não apenas alguns ou algumas modalidades – cada vez mais se fortalecerem como espaços de reflexão crítica, coletiva, como verdadeiros territórios de ação política que são, capazes de inverter os protagonismos que nos acostumamos a aceitar, ainda há muito sentido em existir. É por essa razão que questiono o sentido de “entorno” para os museus. Quando um museu se “instala” em um território de uma comunidade, de uma determinada sociedade, ele é o “entorno”, e não o contrário. O museu – material ou imaterialmente – deve ser coadjuvante do espaço-tempo e da sociedade, e não protagonista. Se o museu não propõe apresentar nada que diga respeito às especificidades e problemáticas daquela sociedade, daquele território, e apenas “invade” o espaço e o tempo, simplesmente “pousa” de forma indiferente, como uma “nave alienígena”. Pousar aqui ou acolá não faz diferença. Acessá-lo presencialmente ou por meio digital, tanto faz, exceto pelo poder encantatório dos “ritos espetaculares”, expressão que proponho na pesquisa. Se o “rito espetacular” se restringe aos efeitos especiais, o espetáculo perde muito de seu potencial emancipador e libertador. Torna-se então refém e dependente de sua própria expectativa de gerar sempre novos efeitos especiais, caindo na armadilha das “inovações” restritas à percepção, assimilação e acesso às novas tecnologias. O museu do século 21, assim, pode e deve agregar as novas tecnologias como ferramenta de comunicação e pesquisa, desde que não deixe de considerar que o desenvolvimento sustentável prevê não apenas o aspecto econômico, mas também as questões ambientais abrangentes e, de forma bastante consistente, as perspectivas de redução da pobreza, da miséria e das desigualdades sociais.

O museu do século 21, assim, pode e deve agregar as novas tecnologias como ferramenta de comunicação e pesquisa, desde que não deixe de considerar que o desenvolvimento sustentável prevê não apenas o aspecto econômico, mas também as questões ambientais abrangentes e, de forma bastante consistente, as perspectivas de redução da pobreza, da miséria e das desigualdades sociais.