Nascido em 13 maio de 1978 em Toulouse, na França, o artista Bruno Barbi vive e atua em Florianópolis (SC). Neste momento realiza o Circuito Cidade Negra, no qual homenageia 16 cidadãos dos quais 15 são afrodescendentes e apenas um é branco. O projeto de intervenção urbana consiste na apropriação das portas de armários telefônicos em que pinta retratos de “pessoas da luta de Florianópolis”, selecionadas por sua representatividade no contexto sociocomunitário e afetivo.

A intenção “é negritar um grito de que Florianópolis também é negra”.

Vinculado ao movimento Street Art Tour, programa que valoriza a arte urbana e dá relevância à linguagem artística como expressão cultural, identitária, social e solidária, o Circuito Cidade Negra contempla também a realização de um documentário e um tour guiado para reverenciar os ancestrais e reivindicar um futuro digno para as novas gerações. O projeto abrange ruas localizadas entre o maciço do Morro da Cruz e o Terminal Rita Maria. A intenção “é negritar um grito de que Florianópolis também é negra”.

Na experiência cotidiana, descobre uma Florianópolis “racista e preconceituosa”, uma cidade que “invisibiliza e inviabiliza a população negra”.

Com formação em arquitetura, em 2011 Barbi muda o rumo, assume as artes visuais como profissão, uma decisão corajosa em um universo em que poucos em Santa Catarina conseguem se manter só com os rendimentos advindos desta atividade. Neste ano, ele celebra dez anos de uma trajetória que se faz de modo singular no circuito de arte do Estado, sem aderência explícita aos contextos museológicos ou de galerias. Sua produção – pinturas, aquarelas, ilustrações – está fortemente ligada ao desejo de assumir responsabilidades com a luta antirracista, de levar a arte para as ruas, de democratizar o acesso e, assim, ampliar na cidade a visibilidade de excluídos.

Artivismo, termo que associa arte e política a partir de estratégias artísticas, estéticas ou simbólicas para problematizar questões sociais.

Na experiência cotidiana, descobre uma Florianópolis “racista e preconceituosa”, uma cidade que “invisibiliza e inviabiliza a população negra”. Certo dia, ao dizer que abandona a arquitetura e o urbanismo para fazer arte, recebe como resposta: “O que tu estás fazendo é urbanismo”, diz a pessoa, ajudando-o a se dar conta, só então, deste fato.

Nesta entrevista exclusiva para o ArqSC, Barbi pensa a vida e a trajetória à luz do artivismo, termo que associa arte e política a partir de estratégias artísticas, estéticas ou simbólicas para problematizar questões sociais. Comenta também a atuação que escapa da academia, dos museus, do mercado de arte institucionalizado. Inserido em ações afirmativas e os movimentos sociais, está nas ruas, onde se impõe em instâncias negadas por programas hegemônicos e coloniais.

De que modo se constitui o artista? Como se percebe como um artista?

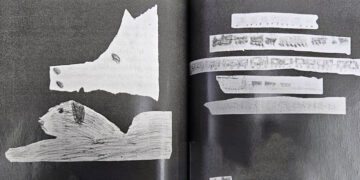

Bruno Barbi – Já na primeira infância, até os seis anos, era notável a vocação natural para o desenho artístico, em especial o desenho da figura humana, de forma intuitiva, criativa, com riqueza de detalhes e proporções realistas. Nesta fase, o desenho fazia parte do desenvolvimento de toda criança (ou pelo menos deveria), fui demonstrando essa habilidade, me destacando em atividades escolares e concursos de desenho. Meus pais sempre fomentaram arte e cultura em casa e, com olhares atentos, identificavam meu pendor. Ainda nesse período, eu e meus irmãos fomos apresentados ao universo da música, tanto popular quanto erudita e isso também contribuiu na formação e lapidação cultural. Lembro de duas passagens marcantes da pré-adolescência no que diz respeito ao desenho: um grande amigo do meu pai, engenheiro civil, ainda quando os projetos de arquitetura e engenharia eram feitos à mão, tinha em sua casa um ambiente de trabalho com prancheta, réguas, lápis, canetas e croquis, algo absolutamente fascinante para mim; e um tio materno que sempre gostou de desenho artístico por hobby. Ele tinha um caderno com desenhos de carros e rostos de celebridades da época feitas por ele à caneta.

O artista é fruto de todas as vivências que forjam uma identidade artística. Passei por problemas sérios de saúde ao longo da vida, que me deixavam extremamente vulnerável, exigindo serenidade, força e resiliência contínuas, e também constantes cuidados, tanto por meu núcleo mais próximo quanto por pessoas com as quais nunca mais tive contato, como profissionais de saúde, por exemplo. Isso fez o artista que sou, porque hoje vejo a oportunidade de usar a arte como agente para retribuir ao mundo tudo o que recebi, como uma corrente que recebe de um lado e oferece de outro. Toda essa vivência me colocou sensível à dor das pessoas e acho que essa humanidade move minha arte.

No seu site, no perfil, você comenta os desenhos da infância na “feitura com riqueza de detalhes da figura humana, já carregados de fenótipos negros”. Como explica essa representação num momento da vida em que temos pouca consciência de nós mesmos e do que nos cerca?

Barbi – Na infância, quando desenhava rostos, eu não racionalizava sobre os fenótipos, mas em 2011, já adulto, quando ressurge e agrava o meu quadro de saúde exigindo novamente cuidados intensos de médicos e familiares, reencontro aquele Bruno remoto ao desenhar um rosto exatamente da mesma forma que fazia com seis ou sete anos (pela ponta do nariz do personagem). Ao perceber essas feições, começo um resgate histórico da trajetória de vida e de arte e reconheço como ambas me levam desde cedo inconscientemente a ser empático às questões dos negros no Brasil. Daí se inicia minha trajetória profissional das artes visuais com uma identidade amplamente conhecida e um compromisso cada vez mais radical que completa dez anos em 2021.

Você vem da arquitetura e decide viver só de artes visuais em 2011. Como se dá esse processo? O fato de vir da arquitetura explica a radical inserção das obras dentro da urbe ou não tem nada a ver?

Barbi – Gosto de perceber e dizer como a arte sempre foi meu primeiro plano e não o contrário. Quando perguntam se a arte foi o “plano b”, digo que ela sempre foi o meu desejo de infância. Não recordo de ter o sonho de ser bombeiro ou astronauta, quando criança. Recordo de querer ser desenhista. No período da infância, eu não tinha contato com pintura (só alguma coisa com lápis de cor), era uma atividade bastante voltada para o desenho mesmo. Logo em seguida, na adolescência, com as descobertas típicas deste momento, minha vida se volta para outros interesses, como por exemplo, o universo do rock, das bandas de garagem, do underground, movimento que foi bastante intenso até o final da universidade em 2005 e que ainda está presente de alguma forma, porém hoje com menos ímpeto e idealismo. Em 2011, depois de uns anos de formado, sem nunca me encontrar direito na profissão, passo por uma brusca hospitalização, ainda resquício daqueles tempos remotos. Ainda que um período difícil, foi a oportunidade de eu me reaproximar de muitas coisas que tinham ficado estacionadas lá atrás, entre elas o desenho. Como já era uma pessoa com boa circulação no meio cultural da cidade e a minha geração estava plenamente ativa nas artes e no jornalismo, anuncio a minha imersão nas artes (ainda bem imatura). Para a minha surpresa, logo nas primeiras pinturas publicadas em redes sociais, um amigo jornalista que na época fazia um caderno de cultura de um jornal local, me aponta como promessa das artes visuais. Além do estímulo que tive de toda a família, recebo mais um para ir em busca de conhecimento, estudo, identidade própria e amadurecimento para seguir neste novo caminho.

O meu desenho, a partir desse momento, vem com a bagagem adquirida ao longo dos anos, inclusive na arquitetura. Começo a pintar na rua quando divulgo as primeiras pinturas de personagens negras e populares. Pessoas ligadas ao movimento negro organizado se sentem representadas ali, apontam o entendimento de que o que eu estava fazendo era mais do que arte pela arte, era arte política que precisava se aprofundar no compromisso com a causa. Entendo aí como uma das formas de me responsabilizar com as lutas raciais, levar a arte para as ruas, democratizar o acesso e ampliar na cidade a visibilidade das questões raciais. Uma cidade que, logo vou entender, o quanto é racista e preconceituosa e como invisibiliza e inviabiliza essa população. Um dia, pintando na rua, comento com alguém que larguei a arquitetura e o urbanismo para fazer essa arte, e a pessoa responde: “Não largaste não, o que tu estás fazendo é urbanismo”. Só aí me dei conta do fato.

Você tem uma trajetória diferenciada no circuito artístico de Santa Catarina. Entre outras ações, cria como suporte urbano os armários telefônicos. Como se situa dentro do cenário de Florianópolis? É um sozinho ou pode apontar os seus pares?

Barbi – Assim como aconteceu na arquitetura, houve uma tentativa por parte do meio artístico de me inserir em movimentos nos quais não me encaixo e que considero um tanto elitistas e não me satisfazem como artista ou pessoa. Não me vejo, não me encontro nesse meio, apesar de manter relações positivas, na medida do possível. Minha arte é contestadora, radical, provocativa, intuitiva, direta, underground, não hegemônica. Minha ambição é construir algo coletivamente na cidade, para a minha comunidade, viver com as pessoas mais simples, ouvi-las, aprender com elas e me inspirar nelas. É comum me perguntarem quais são os artistas que me influenciam, e acho que sempre esperam que eu cite grandes artistas renascentistas, Michelangelo ou Rembrandt, quando, na verdade, a inspiração vem das pessoas simples, do cotidiano, das expressões cansadas e felizes com coisas pequenas. Vem das mazelas, das dificuldades das favelas e da história preterida e escondida do Brasil, das questões estruturais profundas, da diáspora africana e seu legado. Isso no meio das artes visuais em Florianópolis não é tão bem compreendido, apesar de algum verniz neoliberal de que é. Procuro contribuir com os movimentos sociais, iniciativas e ações de organizações independentes, mas não sou oficialmente ligado a nenhuma. Faço essa escolha para que eu possa ser um agente, na medida das possibilidades, de todas quantas forem possíveis.

Um dos programas do qual sou profundamente ligado é a Feira Afro Artesanal. Realizada em Florianópolis, segue suspensa desde o começo da pandemia. Atuo como um dos articuladores com lideranças das mais expressivas dos movimentos negros e das artes e cultura na cidade, no Estado e até no País.

O que significa viver de arte num Estado em que a arte e a cultura servem mais para enaltecer discursos hegemônicos do que propriamente efetiva sensibilidade e compreensão do seu valor para os processos civilizatórios?

Barbi – Reconheço minha posição de privilégio nessa caminhada, por ser um homem branco, hetero, que não paga aluguel, com pai e mãe presentes sempre que necessário, algo que viabiliza muitas coisas. A estrutura social me favorece, como o fato de poder ser o que eu sonhava quando criança. Essa condição, além de tudo, ao invés de me fechar na bolha da meritocracia, permite desenvolver uma identidade, usar a arte como ferramenta social, ser um agente, contribuir com minha pintura em diferentes iniciativas de movimentos sociais em nome da luta por direitos humanos. Não fosse esse suporte de favorecimento, possivelmente eu teria mais dificuldades em assinar essa caminhada idealista e combativa que muitas vezes abre mão de projetos e ambientes reféns de um provincianismo típico das artes de forma geral na cidade, no Estado e até no País. Procuro, a partir desse lugar de privilégio, democratizar o acesso à arte, à cultura e ao pensamento crítico no espaço público e nas áreas periféricas. Minha pintura urbana, feita de forma independente e voluntária, sofreu tentativas de cooptação por ações higienistas, usadas para fins que não quero fazer parte, porque se conta muito pouco com o Estado, tanto no campo da arte e da cultura como para a superação dos problemas estruturais da sociedade.

Que sentido assume dez anos de carreira artística, tendo em vista o atual panorama político brasileiro, uma pandemia em esfera mundial e ruína civilizatória num âmbito jamais imaginado?

Barbi – Essa caminhada de dez anos foi forjada, não apenas na arte, na pintura, mas sobretudo na conscientização, na responsabilidade, no compromisso assumido com uma causa, no aprofundamento e no entendimento da sua urgência, e de como eu, na posição de privilégio, posso ser um agente na luta por uma sociedade mais igual. Coincidentemente (ou não), o que considero um processo de evolução, foi acontecendo paralelo a um processo de degradação da política nacional. Sempre fui um homem político, mas os anos pós golpe de 2016, me colocaram efetivamente a entender ainda mais como a história no Brasil de ataques aos direitos sociais, à democracia e a qualquer investimento social mínimo é um projeto que anda em círculos. Neste momento de escalada autoritária, de neoliberalismo associado ao que há de pior do ponto de vista civilizatório, minha atuação em um campo de luta se dá de forma firme, consciente do meu lugar de fala e de como posso contribuir para deixar sementes que serão colhidas por gerações futuras. Todos sabemos que não vamos ver o mundo desejado, mas temos a obrigação de deixar uma trilha menos espinhosa as futuras gerações.

Enquanto muitos fazem mil elucubrações para conferir inclusão e acessibilidade, as suas propostas são simples, diretas, se impõem pela pura representação a céu aberto. Fale sobre a sua verdade e os resultados numa cena em que os retratados estão quase sempre invisibilizados?

Barbi – Minha arte é empírica, intuitiva, não acadêmica e voltada para uma leitura direta, horizontal, afetiva, o que gera uma conexão instantânea com quem me interessa: o povo, as pessoas da cidade, das que vivem em situação de rua, do cotidiano, dos morros, das atividades urbanas subalternizadas, de gente que caminha com semblante cansado, cara fechada, por trabalhar mais do que precisa, descansar menos do que merece, não ter acesso estimulado ao lazer que não seja o imposto pelo capital alienante, pela mídia de massas. Quando começo a pintar pelas ruas, escolho conscientemente favorecer um trajeto que considero um caminho negro, que consiste no lado leste, o conhecido centro antigo que conecta o maciço do Morro da Cruz com o centro nervoso comercial. Maciço para onde o povo negro foi empurrado com a urbanização e gentrificação da área central, uma região historicamente abandonada pelo poder público e que concentra também muitos moradores de rua, usuários de drogas, pessoas em vulnerabilidade extrema. No período em que fui construindo uma história de arte de rua na região, ela foi reconhecida, respeitada, acolhida e de alguma forma protegida por essa população vulnerável. Das histórias que já vivi e que poderiam estar num livro, é marcante a de uma senhora negra, moradora do maciço, que indo para casa, do centro para o morro, passa por meus trabalhos retratando mulheres negras. Ao chegar, me procura nas redes sociais para contar de como isso foi impactante, revigorante e transformador em seu dia. Essa é minha concepção mais genuína de sucesso e riqueza.

Como e em que locais vende os seus trabalhos? Consegue viver só de arte?

Bruno Barbi – São inúmeros os privilégios que me permitem ser um artista. Entre eles, uma condição social, racial e cultural que me afasta de estigmas, muitos deles, inclusive, procuro expor, debater e combater em minha arte, e que me colocam como figura pública, cool e não um simples desocupado, como o mercado capitalista adora supor sobre artistas de outros grupos raciais, culturais ou sociais. No cotidiano algumas razões, como o fato de morar em apartamento próprio, patrimônio da família, poder contar com irrestrito suporte de meus pais, sobretudo no âmbito da saúde, por exemplo. O histórico de saúde, já mencionado, é absolutamente central em minha vida e determina todas as ações e sobretudo as restrições. Por conta dele, no mesmo tempo em que migro da arquitetura para as artes visuais, o INSS me aposenta compulsoriamente, com uma pequena remuneração mensal que complementa a renda e permite muitas das minhas ações sociais e voluntárias, como as atividades de arte urbana, a feira afro artesanal ou os movimentos sociais organizados.

Com o passar dos anos, numa velocidade expressiva, minha arte ganhou visibilidade e reconhecimento. Com isso, um volume de trabalho artísticos, em algumas frentes, fecha o tripé que me sustenta financeiramente. Por exemplo, durante a pandemia, enquanto setores culturais dependentes de público, de palco, de equipe, foram tão atingidos negativamente, esse foi o período de maior volume de obras feitas nesta trajetória. Condiciono o fato a uma consolidação do reconhecimento somado e o público que consome arte, muitos dos quais fizeram isolamento social e puderam investir no conforto de seus lares. Possivelmente também a rede, na qual eu me conecto, tem espírito socialista dentro do capitalismo, de consumir de quem faz, de comprar de artistas locais, de recomendar e divulgar a arte e a cultura da cidade. Isso também me ajudou muito a viver esse período tão difícil para todos os brasileiros.

Como faz a articulação entre arte e mercado?

Bruno Barbi – Sou muito ativo nas redes sociais, meu site recebe um bom volume de visitas e a minha arte urbana faz muita gente conhecer e adquirir o que produzo. Dentro da militância também tenho um trabalho cada vez mais consolidado de colaborações, ilustrações para editores e escritores intelectuais negras e negros, projetos dos quais me orgulho muito. A articulação com o mercado é absolutamente orgânica. Já houve tentativas de me colocar dentro de um movimento de certa forma elitista, no qual não me identifico. Tenho consciência de que perdi certos espaços e provavelmente fechei algumas portas, mas considero a importância de me manter fiel aos meus ideais, às convicções e aos propósitos.

Enfim, gostaria de afirmar mais alguma coisa?

Bruno Barbi – A minha arte não pretende agradar, a ideia é incomodar. Se o objetivo dela é avançar no combate ao racismo, é preciso que ela exponha o racista, promova o debate, acirre a discussão. Tento levá-la para todos os lugares, sobretudo, para onde mais visivelmente se rejeita o ativismo e a presença negra. Sempre que me verem tentando falar e expor em espaços e mídias hegemônicas, não estou em busca de notoriedade, mas de embate.

Homenageados no Circuito Cidade Negra

Renan Prado – morto há exatos 30 dias da tarde em que foi retratado.

Jimmy Wall – mestre de capoeira, militante antirracista fundamental para a cidade, morto há cerca de dois meses.

Renan Padro – jovem negro com síndrome de down, vítima da covid-19 e do descaso do governo.

Seo Lidinho – senhorzinho clássico do samba da Travessa Ratcliff, do samba de terreiro e da Embaixada Copa Lord.

Márcio de Souza – liderança, mentor, lutador dos direitos humanos, com cinco mandatos de vereador de Florianópolis.

Lino Gabriel – homem trans, militante importante da causa. Barbi o conhece durante sua transição, algo transformador que ampliou a visão do mundo e o fez crescer como ser humano.

Azânia Mahin – jovem liderança, traz em si a ancestralidade, o histórico da família devotada à luta antirracista e é fruto também das políticas públicas de reparação, de acesso à universidade, usa o conhecimento como ferramenta de ampliação da discussão.

Cauane Maia – mulher negra nordestina que chega em Florianópolis, se depara com o racismo e a inviabilidade da mulher negra no ambiente universitário e na cidade. Dedica-se a conhecer essa realidade para combatê-la e ensinar essa história que Florianópolis insiste em negar.

Mãe – única pintura que faz uma representação universal, de todas as mães e crianças negras da cidade. Ela está em destaque no centro e simboliza as mães como um modo de homenagear as mulheres e as crianças. Por sua importância, a obra já ganhou restauração.

Negro Rudhy – morador do Monte Cristo, representação da história do rap local, da arte urbana, dos guetos, de comunidades que ensinam de uma perspectiva periférica.

Solange Adão – liderança, arte educadora, atriz, diretora de escola de periferia, articuladora cultural, devotada ao samba e à coletividade.

Padre Vilson Groh – o único não negro do circuito, engajado em um trabalho social dentro das comunidades e entre as pessoas em situação de rua. É um exemplo para a cidade.

Feibriss – Mulher, trans, compõe o grupo Vozes Negras, militante. “Me tratando como mulher, já me sinto comtemplada”, disse ela, quando autorizou a homenagem.

Dona Adélia – 86 anos, neta de negros escravizados, decana do circuito, matriarca, dona de energia, lucidez, coerência e afetividade sem igual.

JB Costa – operário da cultura, com 30 anos de serviços prestados ao movimento cultural de Florianópolis, ator, intérprete do poeta simbolista Cruz e Sousa, importante articulador, agitador e boêmio.

Xanda Alencar – líder do grupo Maracatu Arrasta Ilha, coloca a força dos tambores para anunciar que em Florianópolis também tem negros.

Dona Uda – matriarca do Monte Serrat, única mulher a presidir a escola de samba Embaixada Copa Lord, da mesma comunidade. Referência importante para todos da periferia.