…subir e descer o rio, noutras paragens,

longe, no não encontrável.

…. e eu, nessa água que não pára de longas beiras, eu rio abaixo, rio afora, rio adentro,

o rio.

João Guimarães Rosa

“A terceira margem do rio”

Há cerca de três meses estava eu navegando as águas do Instagram e visitei o perfil de um fotógrafo especializado em registrar projetos de interiores. As fotos eram de excelente qualidade, sempre com boa composição, enquadramentos corretos, muito esmero na luz. Imagens perfeitamente alinhadas aos requisitos exigidos pelo mercado editorial deste segmento.

Após ver algumas postagens, fui olhar o mosaico das fotos na página do perfil. A visão panorâmica das imagens me levou a supor que todos os projetos retratados tivessem uma mesma autoria. Pensei: “parece que ele foi contratado para fotografar uma série de trabalhos de um grande escritório”.

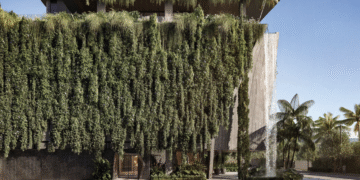

O repertório visual dos ambientes era bastante similar. A distribuição do programa se dava em geometrias retangulares, onde os ângulos retos orientam as relações entre pontos fixos e circulações. Cozinhas estavam invariavelmente integradas às áreas sociais. Materiais naturais como madeira e pedra cobriam piso e algumas paredes. Ripas, brises, muxarabis traziam textura e filtravam a luz em divisórias permeáveis. As paletas cromáticas, completamente neutras, iam do branco ao preto e passando por diversos matizes de cinza, castanhos e alguns poucos azuis-esverdeados, ou verdes-azulados. Madeiras em tom médio ou claro. O mobiliário com design predominantemente retilíneo de estruturas leves e corpo afastado do chão por esguios pés, reproduzindo o vocabulário típico dos móveis escandinavos. As poucas curvas estavam nos assentos, como em cadeiras, poltronas e sofás. Os itens de iluminação quase integralmente metálicos, delgados e com cabos elétricos aparentes incorporados ao desenho das peças, sejam as que pendem do teto ou as de mesa ou piso. Plantas, muitas plantas em toda parte. As obras de arte, assumindo status de complemento de decoração, exibem figuras geométricas com alguma cor, em arranjos formais.

As características descritas acima se aplicavam, em grau análogo, a todos os mais de 40 projetos que observei. Ao ir às postagens individualmente, a impressão inicial de autor único se desfez, para minha surpresa. Eram trabalhos de diversos profissionais atuantes em diferentes cidades e regiões brasileiras.

A constatação de uma repetição intrigante nas soluções projetuais que aquelas imagens exibiam me instigou a pensar sobre os meandros do ofício de criação de projetos de interiores e as questões da gênese do gosto no contexto contemporâneo.

Por que tudo parece tão igual no trabalho de diferentes criadores?

A constatação de uma repetição intrigante nas soluções projetuais que aquelas imagens exibiam me instigou a pensar sobre os meandros do ofício de criação de projetos de interiores e as questões da gênese do gosto no contexto contemporâneo. Por que tudo parece tão igual no trabalho de diferentes criadores? O que caracteriza a singularidade criativa num mercado tão homogêneo? Será que ser original é relevante? Onde foram parar os sofás vermelhos, o legado do art nouveau, o gigantismo, as formas orgânicas e “o lúdico”?

Olhos incautos poderiam pressupor que a homogeneidade das proposições de projetos de interiores observada num determinado período de tempo em um contexto social específico seria atribuída a uma tendência comportamental, ao zeitgeist que sintetiza os rumos da criação estética, as práticas profissionais, os valores, costumes e anseios em curso. Sim, existe lógica neste entendimento. Mas, ela é precária para explicar a incomum linearidade conceitual e visual de diferentes projetos elaborados por diversos autores. Será que os clientes destes escritórios pertencem a um grupo ou a grupos muito coesos quanto a classe social, referências estéticas, hábitos de morar e necessidades pessoais? De outro lado, esses criadores – arquitetos, designers, decoradores – experimentam circunstâncias tão igualmente congruentes quanto a estilo, identidade, técnica e referências projetuais?

Precisamos olhar para trás e resgatar brevemente as contribuições de pensadores que se debruçaram sobre a estética e a formação do gosto para construir uma ótica crítica perante a mesmice.

As respostas a tais indagações também coincidem: sim e sim. Entretanto, o que poderia explicar a força homogeneizante de todas essas subjetividades em interrelação neste processo? Onde estão – e onde se escondem – as histórias únicas de cada morador, de cada criador? Precisamos olhar para trás e resgatar brevemente as contribuições de pensadores que se debruçaram sobre a estética e a formação do gosto para construir uma ótica crítica perante a mesmice.

Questão de gosto

Já na antiguidade clássica as compreensões acerca do belo, sua essência e função, eram conflitantes. Para Platão, a beleza é uma qualidade própria das coisas do mundo, cabendo ao observador saber apreciá-la. O reconhecimento do atributo estético é uma tarefa própria de quem vê, mas a qualidade per se precede o juízo e independe dele. A beleza reside no objeto, enquanto sua contemplação subjetiva – pois própria do sujeito – é uma imagem borrada e razoavelmente distante da verdade.

Em Aristóteles, a beleza é uma qualidade de tudo aquilo o que proporciona “eudaimonia”: o sentido da existência de uma coisa por si mesma, sem atender a nenhum critério de utilidade que a justifique. A coisa válida por si mesma está inscrita num todo ordenado que ultrapassa a perspectiva individual da apreensão pelos sentidos.

A modernidade marca uma importante mudança de perspectiva na compreensão filosófica do mundo. Se para os gregos todos os elementos constitutivos da vida – o universo – eram regulados em suas interações por uma lógica ordenadora superior, a ciência moderna tratou de desfazer as bases desta compreensão e atribuir ao gênero humano a responsabilidade por seu destino. É na era moderna, a partir do século XVII, que surge o conceito de estética como área de conhecimento, proposto pelo alemão Alexander Baumgarten. Do grego aisthesis, o termo designa a faculdade de conhecer através dos sentidos. Se na filosofia clássica, a beleza era um atributo objetivo da natureza, uma qualidade constatável das coisas em si, a perspectiva moderna, em seu giro antropocêntrico, defende a necessária operação dos sentidos humanos na experiência do belo e na sua posterior conceituação.

O critério de beleza em Spinoza está relacionado com a capacidade de um objeto em afetar a essência do sujeito, ou seja, de alterar a sua potência de agir, sua energia vital. Se o objeto atinge positivamente os sentidos do corpo e aumenta essa energia, traz alegria; do contrário, provocará tristeza. Portanto, a beleza é um atributo da relação dual que se dá entre objeto e observador, e não anterior a este encontro. Um ente do mundo jamais será belo ou feio em si, mas sim se ensejar alegria ou tristeza no seu observador. Primeiro o afeto, depois o valor.

Se o belo se dá apenas no instante do encontro entre objeto e observador, e se o reconhecimento do atributo estético depende da experiência sensorial singular e intransferível, então como explicar tantos consensos acerca da beleza de um ente? A subjetivação dos juízos na modernidade torna mais difícil compreender e justificar essas generalizações, na medida em que deslegitima instâncias superiores de ordenação da vida. As teses de algumas correntes de pensamento nos fornecem chaves valorosas para esta reflexão.

Para René Descartes, a beleza é uma construção humana racional e não sensorial. Ela é produto de uma investigação guiada por critérios matematicamente definidos, como simetria, equilíbrio, proporcionalidade, distribuição… Tais qualidades “matematizáveis” de beleza seriam acessíveis às pessoas pelo uso de seu bom senso, uma faculdade própria da razão humana.

Uma resposta empirista sobre o consenso estético é apresentada por David Hume, para quem a beleza é o que excita os sentidos, e não a razão, como na tese cartesiana. A despeito das diferenças dos recursos sensoriais entre os distintos corpos, elas não superam a uniformidade apreciativa dada pelas similaridades das faculdades sensoriais compartilhadas pelos humanos. Se é assim, as diferenças de valor seriam resultantes de sentidos empobrecidos, que podem ser refinados para atingir um estado de delicadeza crítica. A formação do gosto está, assim, sujeita à capacitação treinável dos sentidos.

A antinomia do belo formulada por Imanuel Kant busca superar a dicotomia entre razão e sensação ao afirmar que o belo não é verdadeiro (como na perspectiva classicista de Descartes), nem agradável (como no empirismo de Hume), mas fruto da reconciliação do sensível e do inteligível. Se a natureza, quando bela, parece fazer sentido ao ser humano, é porque da beleza participam pensamento e sensibilidade, entendimento e sensação, nexo e prazer. A singularidade da experiência sensorial em conjugação com uma racionalidade compartilhável na formação do juízo estético humano o tornam sempre pretensamente universalizante. Isso, pois, daria conta do consenso estético.

A manufatura do desejo

Para as correntes sociológicas críticas dos séculos XIX e XX, o consenso estético é resultante de processos de dominação social instaurados numa sociedade de classes. O interesse de forças hegemônicas em ampliar a aceitação de padrões estéticos está associado ao incremento de poder econômico, político e de influência que ela os aufere. A definição do belo resultante do embate de forças sociais antagônicas é, neste sentido, episódica, conjuntural e ideológica.

Com as profundas transformações nas formas de produção e reprodução da vida ocorridas desde a revolução industrial e a ascensão da burguesia às esferas de poder estatais, a imposição de um cânone estético está associada a uma estratégia de poder num processo de socialização que inclui modelos éticos, morais e de beleza. A imposição permanente destes padrões acaba por transformá-los em evidências sociais neutras, contra as quais a subjetividade não deve se opor, mas antes reconhecer e reproduzir.

Na perspectiva hegeliana, entre os reinos da necessidade e da liberdade, operam todas as contradições do real. Aqui, as coalisões dominantes, aptas a fazer circular ideias, mensagens e imagens através da imprensa, da publicidade e da coerção econômica, têm o poder de fabricar consensos, costumes e estereótipos em série. No fenômeno da “indústria cultural” de que tratam Adorno e Horkheimmer, a arte e as manifestações culturais são usadas como bens de consumo de massa, facilmente reprodutíveis e substituíveis, esvaziados de seu potencial emancipatório e destinados a entreter, afastar a critica e alienar.

Ao reproduzir padrões de criação, o criador atua em prejuízo de sua singularidade e da do observador. A beleza industrializada provoca assim uma atrofia da sensibilidade dos sujeitos apresentando produtos/propostas prontas e acabadas, estimulando a imitação e a cópia. A indústria cultural não estimula a criação do diverso, rejeita a pluralidade fora dos seus catálogos de produtos.

Pensar criticamente é a chave para uma prática refletida e transformadora, que não implica em abandonar tudo o que está posto nos ecossistemas da arquitetura, da construção civil, do design e da arte, mas entender a origem dessas manifestações e saber avaliar de modo mais autônomo as suas pertinências e aplicações em cada situação particular.

A apreciação estética está, pois, como uma capacidade humana desenvolvida na sociedade de consumo por um processo pedagógico interessado e sem neutralidades. A “educação do olhar”, para muito além de ampliação das habilidades sensoriais defendidas por Hume, está a serviço de forças econômicas que retificam o sensível, rebaixando-o ao ethos de mercadoria e o tornam obsoleto em prol do consumo da novidade. Nessa estratégia, só o novo pode guardar em si uma promessa de felicidade. O habitus estético de Pierre Bordieu apresenta-se como um caminho para esta compreensão: a pressão sobre o indivíduo para a apreensão de modelos de beleza e feiura é tal que parece não sobrar espaço para a dúvida ou dissenso. Bonito e feio são rótulos de evidenciação a serem decalcados sobre as coisas do mundo, como reconhecimento de suas qualidades tão óbvias quanto arbitrárias. Essas rotulações, ininterruptas nos processos de civilização desde a modernidade, operam fundamentalmente sob a égide do interesse econômico, e lançam sobre nós uma teia inarredável. Àqueles que tentam subverter esse nexo será interposta uma série de punições, que vão da conversão forçada à invisibilização.

Não se deve supor, ingenuamente, que as atividades de elaboração de projetos em arquitetura e design devam manter-se à parte das dinâmicas da economia de mercado, já que é neste território que elas se desenvolvem, alinhadas à lógica de oferta e demanda de bens e serviços. Entretanto, este profissional não seria um autômato ao dispor dos interesses de instituições que exploram o mercado de tendências de consumo e dos fabricantes de produtos especificados em projetos. A atuação de um criador deve estar orientada por sua sensibilidade, suas habilidades pessoais, sua visão de mundo, pelo contexto no qual atua, pelas necessidades e expectativas de seus clientes. E também pelo imponderável, pela pulsão criativa, pelo que não tem nome.

A mera reprodução de fórmulas, de estratégias de elaboração projetual e de uma estética tão previsível fazem pensar sobre a inoperância de um pensamento crítico sobre o próprio trabalho que esses profissionais conseguem desenvolver. Pensar criticamente é a chave para uma prática refletida e transformadora, que não implica em abandonar tudo o que está posto nos ecossistemas da arquitetura, da construção civil, do design e da arte, mas entender a origem dessas manifestações e saber avaliar de modo mais autônomo as suas pertinências e aplicações em cada situação particular.

É o signo da autonomia esboçado na prática reflexiva que permite perceber as milhares de alternativas de composição, as infinitas cores, formas e materiais que estão por aí. Penso que as inclinações, as suscetibilidades, os gostos e as práticas devem ser miradas através de um espectro dialético e crítico. O olhar advertido pelas reflexões que enlaçam momentos, espaços, fatos e sujeitos é o dispositivo que nos salva da mera reprodução de padrões e da compreensão estéril de que a história humana é uma sucessão de fatos banais.

Para um observador marginal

A produção do sensível na vida contemporânea parece se dar no fluxo de um rio caudaloso cuja correnteza nos empurra de um ponto a outro num estado de constante novidade e obsolescência, de desejo e tédio, de falta e excesso. Um rio em que todas as dimensões da vida se contaminam pela racionalidade do resultado, do cálculo utilitário de consequências e da instrumentalidade de todas as ações humanas. Se as águas revoltas do mercado vão arrastando nosso senso de beleza rumo a um oceano indiferenciado de sortidas possibilidades ofertadas como os produtos das prateleiras de supermercado, a alternativa possível seja, talvez, a tentativa de descrever uma rota em diagonal, rumo a uma margem. Nas bordas, as águas são as mesmas, mas a força da torrente pode ser menor. Ambígua, a margem deve ser um lugar mais remoto e mais íntimo, mais além e mais perto, mais feio e mais bonito. Ali, naquela região movediça, haverão outros achados: lodo, galhos, bancos de areia, vegetações submersas. Estes corpos marginais podem refrear nosso deslocamento incontrolável e finalmente fazer mais larga nossa visão desse rio, e reconhecer o que nele resta de nós.

Sandro Clemes é administrador de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e designer de interiores pelo Instituto Brasileiro de Design de Interiores (IBDI). Trabalha há 20 anos com atividades ligadas à construção civil e elaboração e gestão executiva de projetos de interiores residenciais, comerciais e corporativos. Desde 2011 desenvolve trabalhos em cenografia e cenotécnica para espetáculos teatrais em variadas escalas, curadoria e expografia em mostras e eventos nos campos da arquitetura, design e artes performativas.

Sandro Clemes é administrador de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e designer de interiores pelo Instituto Brasileiro de Design de Interiores (IBDI). Trabalha há 20 anos com atividades ligadas à construção civil e elaboração e gestão executiva de projetos de interiores residenciais, comerciais e corporativos. Desde 2011 desenvolve trabalhos em cenografia e cenotécnica para espetáculos teatrais em variadas escalas, curadoria e expografia em mostras e eventos nos campos da arquitetura, design e artes performativas.