Com a temática de Custódia, a newsletter Sedimento #3 celebra o acervo e a obra viva de Hans Broos, em uma conversa com os arquitetos João Serraglio e Bernardo Brasil, responsáveis pela custódia, guarda e articulação de parte do arquivo do arquiteto após seu falecimento. Radicado em Blumenau e depois em São Paulo, a obra de Broos atravessa o centro e as margens da produção moderna e brutalista no Brasil, sem se inserir em um cânone específico ou com dificuldade de figurar dentre os célebres de seu tempo. Seu legado complexo inclui um projeto laureado na primeira premiação do IAB no Brasil e o descompasso entre obras preservadas no exterior, mas demolidas no Brasil.

As histórias de custódia, deslocamento e salvaguarda do acervo de Broos acendem discussões diversas sobre a precariedade dos arquivos de arquitetura no Brasil e seus limitadores institucionais e políticos. A necessidade de falar sobre a obra de Bross – aqui e em outros espaços – vem na esteira da brutal e repentina demolição da Casa Dieter Hering, em Blumenau. Acervo e obra em risco revisitam a necessidade de articulações paulatinas, constantes e eficientes sobre narrativas ameaçadas.

Para somar ao acervo vivo e ameaçado de Hans Bross, junto a essa entrevista foram criadas as Coleções Alencar, Serraglio-Brasil e Raulino no arquivo digital do MUQ , com imagens e vídeos das obras e sua destruição em breve disponíveis para consulta.

Lucas Reitz – Após o falecimento de Hans Broos, em 2011, parte do seu acervo, que estava em Blumenau, ficou temporariamente sob a custódia de vocês dois. Como se deu esse processo e para onde o acervo foi transferido nesse período?

João Serraglio: Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço para contar essa história. Particularmente, estou envolvido nisso desde que eu e Bernardo trabalhamos na equipe do projeto “Mestres Artífices em Santa Catarina”, quando viajamos pelo estado, entre 2009 e 2010, e o Bernardo me apresentou Hans Broos e sua obra. Nesse momento, entendi (o Bernardo já sabia disso) que ali havia algo muito forte e importante e que precisava ser preservado. Penso que essa história é importante porque ela antecipa a problemática sobre a preservação dos acervos da modernidade brasileira, que ganhou notoriedade com a expatriação dos acervos de Paulo Mendes da Rocha, em 2020, e Lúcio Costa, em 2021. Sabemos que outros acervos estão passando pelo mesmo processo e irão embora em breve. A perda desses acervos, que pareceu repentina, causou muita frustração e indignação, mas o fato é que eles não vão embora de uma hora para outra. Essa perda é o resultado de um vácuo no tema da preservação dos acervos da arquitetura e urbanismo, e da inexistência de instituições e de políticas de guarda voltadas para esses conjuntos documentais, que têm valores e características muito específicas. Felizmente, novas iniciativas têm transformado esse panorama, mas ainda há muito espaço para avançar. Sobre o acervo de Broos, nossa guarda inicia com o falecimento do arquiteto, em 2011, num movimento iniciado pelo Bernardo Brasil e pela Karine Daufenbach.

Bernardo Brasil: Completando a introdução que o João escreveu, a questão do acervo do Broos é bastante delicada, e realmente não foi de uma hora para a outra que tudo aconteceu, pois já haviam tratativas anteriores feitas pelo próprio Broos ainda em vida que não tiveram sucesso. Broos vinha pensando no seu escritório e acervo como uma coisa única, sempre na esperança de que ambos tivessem “vida” e que houvesse continuidade com tudo que ele organizou em vida. Desde 2005, ele e alguns colegas mais próximos discutiram a possibilidade da criação de uma instituição, que gostaríamos de chamar de Instituto Hans Broos, mas que ele não queria colocar o nome dele, então na época sugeriu algo como “Arquitetura e Humanismo” (não tenho certeza do nome exato nesse momento). Uma das ideias era abrir a parte do escritório, que ficava no mesmo terreno da casa no Morumbi, em São Paulo, localizado ao lado de Paraisópolis, para discutir questões urbanas. Broos vinha nessa pegada de arquiteto militante desde a década de 1980, quando teve muita participação nas discussões urbanas de Blumenau/SC e também em SP (não conheço muito, cheguei lá somente no final de 2003). Naquele momento, ele discutia o centro – Vale do Anhangabaú, onde tinha participado do concurso público, e estava muito interessado na discussão de Paraisópolis. Como a maioria das pessoas queria falar dos grandes projetos e não dava tanta importância para esse lado militante do Broos, essa ideia da fundação/instituto foi sendo adiada. Até que, por volta de 2007 ou 2008, por questões de saúde e financeiras, o Broos estava ficando sozinho em SP e foi morar em Blumenau, onde sempre teve residência e projetos.

Foi nesse momento então que ele levou parte do acervo para Blumenau, que compreendia seu acervo pessoal e especialmente o material relacionado às atividades em que ainda estava participando na cidade. Então, a parte que estava em Blumenau era uma pequena biblioteca que ele sempre manteve e alguns projetos mais relacionados às suas atividades em Blumenau, além de diários e documentos pessoais. O grande acervo dele, todo organizado, que ele tinha pensado em manter “vivo”, acabou ficando em São Paulo. Nesse meio tempo, ele fez um testamento onde pretendia doar a casa e acervo para uma instituição de ensino, mas as tratativas feitas ainda em vida não deram certo (acho que a mais concreta era com a FAU-USP, que declinou após a morte dele).

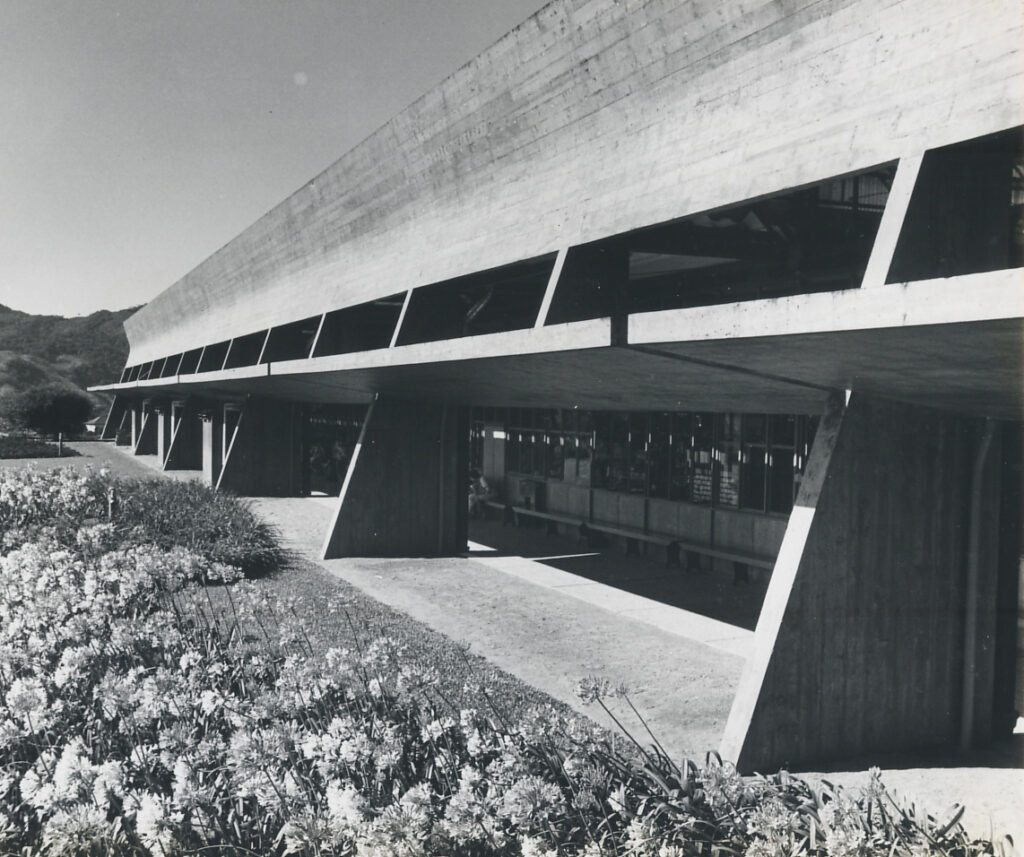

JS: Inicialmente, o Bernardo trouxe o acervo para minha casa, de maneira emergencial, e algum tempo depois eu montei o espaço físico do meu escritório, a LOTO arquitetos, que ficava na esquina da Rua João Pinto e da Travessa Rattclif, em Florianópolis, e o acervo foi para lá e acabou se tornando uma parte importante do espaço. Essa mudança foi em 2013. Algum tempo depois, Karine Daufenbach – que pesquisa Bross – foi embora de Florianópolis para fazer o doutorado. Nesse momento, a parte do acervo que estava com ela, que eram principalmente os livros, se juntou aos demais documentos, e formou o que chamamos de fundo da Casa Rischbieter, que ficava originalmente em Blumenau, para diferenciar dos documentos que estão em São Paulo, chamados fundo da Casa Morumbi. Em 2019, após oito anos do acervo com a gente, conseguimos articular com a Fundação Hermann Hering (FHH) para que o recebessem no Centro de Documentação Ingo Hering, que fica no espaço da Cia. Hering Matriz, em Blumenau. Foi um momento muito importante, quando o acervo recebeu uma guarda definitiva e um outro nível de tratamento, que não tínhamos condição de oferecer em meu escritório particular. Foi um pequeno milagre, porque nesse momento o tema dos acervos ainda não estava tão na moda.

Fizemos essa transferência com o apoio do edital Elisabete Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura. O valor do prêmio era super baixo, mas viabilizamos a transferência do acervo, com nosso esforço pessoal, inclusive financeiro, e a FHH fez o tratamento, digitalização e disponibilização do acervo online, num momento em que pouco se falava sobre isso no Brasil. A finalização do projeto coincidiu com o envio do acervo de Paulo Mendes da Rocha para Portugal, e nessa ocasião fizemos um debate sobre o tema da preservação de acervos de arquitetura com a equipe da Fundação Hermann Hering, o Prof. Renato Anelli do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi e Nuno Sampaio e Ana Filipe da Casa da Arquitectura Portuguesa.

BB: Isso mesmo, sabendo das condições do acervo, que corria risco de simplesmente desaparecer ou ser descartado por falta de interesse de alguma instituição, no próprio dia do velório (acho que eu estava em Criciúma ou Florianópolis-SC neste dia), após a cerimônia, passamos na casa do Broos, eu e a Karine, e colocamos tudo nos nossos próprios carros e levamos para Floripa. Eu, a parte mais dos projetos, e a Karine, mais a parte dos livros. É importante relatar que, nesse período, tentamos “dar vida” para o acervo, “dar a ver o valor”, com diversas palestras sobre a vida e obra do Broos por todo o estado de SC – principalmente em Blumenau e no Vale do Itajaí, mas também, em Joinville e Criciúma, por exemplo. Fizemos também publicações de artigos em diversos congressos e capítulos de livro, sempre divulgando as ideias do Broos e despertando o interesse das pessoas tanto por ele quanto pelo seu acervo – que corria risco dadas as incertezas da conservação. O acervo em São Paulo ainda corre... Sempre que possível, utilizamos algo do acervo para fazer essa conexão entre as obras construídas, seus pensamentos e seu acervo, como parte integrante desse conjunto da obra “viva” do Broos.

ARTIGO DE KARINE DAUFENBACH SOBRE HANS BROOS

Quais itens e artefatos constituem esse acervo e qual era o grau de conhecimento e familiaridade de vocês com ele?

JS: O Bernardo conhecia bem esse acervo, por trabalhar com ele enquanto atuava com o Broos. Tinha várias coisas que a gente via ali e o Bernardo ficava lembrando de já ter visto, de já ter ouvido falar.

Ele sempre me dizia que não era a arquitetura que importava, mas a filosofia, que “não existe arquitetura sem filosofia”. E isso realmente foi um dos motivos que ele veio para o Brasil, não pela forma da arquitetura moderna brasileira, mas pela sua filosofia – BB

BB: Realmente, para mim era sempre uma redescoberta de tudo que fazia sentido em conversas e atitudes do Broos, porque o acervo dele também “falava”, assim como suas obras. Broos era chamado de Dr. Broos por quase todos que o conheciam, uma forma de reverenciar uma pessoa muito culta. Muitas pessoas se referiam a ele não somente como um arquiteto, mas como um filósofo. E realmente, ele tinha muitos livros de filosofia, entre tantas temáticas que o mantinham ativo até o final de sua vida. Ele sempre me dizia que não era a arquitetura que importava, mas a filosofia, que “não existe arquitetura sem filosofia”. E isso realmente foi um dos motivos que ele veio para o Brasil, não pela forma da arquitetura moderna brasileira, mas pela sua filosofia.

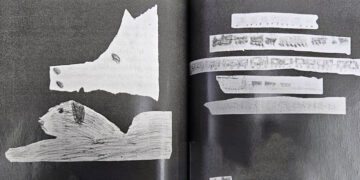

JS: Eu não conhecia quase nada além do que já havia sido publicado. Mas convivi com o acervo por quase dez anos e fui sacando algumas coisas. Esse acervo de Blumenau era bem diferente do de São Paulo; acho que eram as coisas que tinham ficado na casa de Blumenau e algumas outras que ele levou para lá porque achou que seria importante tê-las por perto. Tinham itens pessoais, livros e muitos dossiês, que eram pastas com clipagens e anotações sobre temas variados.

Também tinham os cadernos que ele foi preenchendo no fim da carreira, quando já estava com problemas de memória, que ele chamava de “confissões improvisadas”. Acho que essa era uma referência ao livro de Santo Agostinho – ele era um leitor da obra do filósofo e mantinha sempre esse diálogo.

Pude também conviver por um tempo com o acervo de São Paulo enquanto fazíamos o livro, e chamava atenção porque era um acervo muito bem organizado. A gente falou no livro sobre isso: para Broos o acervo também era uma obra, uma forma de se comunicar com as próximas gerações. Tinha toda uma organização: móveis especiais para cada tipologia de documento, tudo registrado, numerado e listado com datas. Muito organizado mesmo. Muitas fotografias, slides, pastas que eram estudos monográficos sobre temas. Por exemplo, os estudos sobre arquitetos, mas também estudos sobre a história do mundo e do Brasil. Broos era mesmo um intelectual, ele via o arquiteto como tendo esse papel de intelectual, de estudioso, criador de conceitos. Portanto, ele tinha também uma biblioteca incrível, com literatura, sociologia, artes visuais, além de raridades, coisas de colecionador, como a Bíblia e os manuais de engenharia hidráulica do séc. XVIII. E também uma coleção maravilhosa de revistas de arquitetura do mundo todo! Além dos desenhos técnicos e croquis, claro.

BB: Particularmente, entre os materiais mais interessantes, além dos livros raros, estavam o projeto de reconstrução, restauração e ampliação da antiga prefeitura de Blumenau, onde conheci pessoalmente melhor o Broos e tive a sorte de participar de algumas etapas. Esse foi um tema muito caro para o Broos, que mantinha diversas pastas em que ele pensava todo o contexto do espaço público a partir da antiga prefeitura. Ele desejava tornar o centro histórico de Blumenau em uma zona cultural, destinada ao encontro das pessoas e a relação dessas com a história e a paisagem: construções antigas, a topografia como um “mar de morros” e o rio, principalmente.

O livro original, Açorianos, o qual foi a publicação para a revalidação de seu diploma no Brasil, em 1957, pela Universidade do Brasil (Rio de Janeiro). O livro carrega uma história fantástica, onde solicitou uma caminhonete, uma máquina fotográfica e uma prancheta para acoplar ao veículo e sair desbravando o litoral catarinense, levantando as construções açorianas – e se adaptando ao Brasil, obviamente. Somavam-se também os diários de seus últimos anos de vida, onde ele escrevia, com diversas cores, suas reflexões, como as confissões improvisadas do seu dia a dia, e também anotava informações sobre como estava o tempo, as pessoas, as promessas, etc.

Além disso, o acervo tem plantas, desenhos, croquis e textos sobre suas propostas e reflexões para as cidades, tendo Blumenau como o exemplo maior (centro cultural, lugar do encontro, parque linear, anéis viários para retirada do fluxo de veículos da área central da cidade, etc.). Desses documentos, muitos estavam em tubos e pastas com alguns projetos específicos, como a prefeitura de Rio do Sul, por exemplo. Nesse caso, o tombamento da prefeitura de um projeto descaracterizado do original fez o Broos querer ter em mãos o projeto para tentar reverter a situação.

Estamos falando de um acervo constituído majoritariamente de papel e materiais frágeis da prática arquitetônica e com mais de cinquenta anos. Quais eram as principais preocupações, fragilidades ou desafios de lidar com esses itens?

JS: Esse enorme acervo compreende quase sessenta anos de vida e prática projetual, desde a chegada de Hans Broos ao Brasil em 1953, até seu falecimento em 2011. Nesse sentido, pode-se falar numa vida dos acervos, uma historicidade própria, que compreende um período de grandes transformações na prática arquitetônica, que começa com os desenhos feitos com grafite sobre papel vegetal, que considero os que estão nas condições mais delicadas de conservação, dada a própria fragilidade do material, e termina com as plotagens sobre papel offset de baixa qualidade. Portanto, dentro do mesmo acervo, tem muitas tipologias que foram se transformando com a prática.

Outra situação delicada é a dos negativos fotográficos, que compreende um registro do mais alto interesse histórico, das paisagens brasileiras na segunda metade do século XX. Eles incluem os registros de Florianópolis em 1957 (antes dos aterros), da construção de Brasília, imagens de São Paulo nos anos 1960 e muitas outras de grande valor.

Esses acervos e arquivos podem nos levar além, num momento de perigo, quando há um embotamento da capacidade de imaginar novos futuros, especialmente num mundo onde o que se apresenta para nós como perspectiva é o colapso ambiental e social. Esses acervos nos mostram a capacidade de sonhar e projetar uma vida melhor, que seja para todos – JS

A conservação constante é um aspecto muito importante da discussão sobre acervos. O senso comum nos leva a pensar que conservar é uma atividade passiva, que basta colocar tudo dentro de um quarto e pronto está. O problema é que a conservação é uma atividade constante, o que nos levaria a criar instituições, com a viabilização de equipes de especialistas dedicados a isso. É constante porque exige uma atividade permanente sobre o acervo, seja para realização de ações restaurativas, de conservação e estabilização, seja pela necessidade de manter o acervo vivo, em circulação, presente nas ideias e na memória. Não cultuar as cinzas, mas manter a chama acesa. O grande valor desses acervos é a capacidade de continuar movimentando conceitos e imagens sobre as cidades. Esses acervos e arquivos podem nos levar além, num momento de perigo, quando há um embotamento da capacidade de imaginar novos futuros, especialmente num mundo onde o que se apresenta para nós como perspectiva é o colapso ambiental e social.

Esses acervos nos mostram a capacidade de sonhar e projetar uma vida melhor, que seja para todos. Esse senso comum sobre a preservação, que enxerga o acervo como uma sala cheia de coisas velhas, ainda inibe que avancemos. Toda vez que um acervo se perde, ou vai embora, essa discussão é retomada… E fala-se muito, mas o que seria mesmo necessário é assumir responsabilidades e viabilizar respostas institucionais, idealmente políticas de estado, como já acontece em vários lugares do mundo.

BB: Complementando a ótima fala do João, uma das nossas maiores preocupações quando ficamos com parte do acervo era justamente essa: como nós, simples mortais, poderíamos estar com um acervo daquela magnitude em condições de precariedade. Embora tenha recebido um tratamento mínimo de organização pela Cleonisse Inês Schmidt, atual administradora da Biblioteca Pública de Santa Catarina, no projeto do livro, o medo de acontecer alguma coisa com o acervo era muito grande.

Ao mesmo tempo, tínhamos a certeza de que estávamos no caminho possível (não o melhor, mas também não o pior, o possível). Pois, ao contrário do acervo de São Paulo, que estava abandonado, em grande deterioração e sem uso, a gente havia feito essa pequena organização e acondicionado minimamente dentro das condições possíveis estabelecidas por uma arquivista bibliotecária.

Além de “dar a ver o valor” que comentamos anteriormente, estávamos “cavando” um espaço na Fundação Hermann Hering indiretamente. Nesse diálogo com a FHH, propomos diversas atividades e tivemos a oportunidade de dialogar com especialistas e entusiastas da obra do Broos. Fizemos o 3º SiM – Seminário Interdisciplinar em Museologia: “Paisagem como memória: o legado de Hans Broos no Vale do Itajaí”, onde, entre outras atividades, propomos a mesa “Projeto como memória: usos e sentidos dos acervos históricos de arquitetura”.

Dois nomes de peso foram essenciais para conseguirmos uma articulação com o então presidente da Hering, que definitivamente consideramos como abertura oficial para a entrada do acervo do Broos por lá: o curador do Centro Português de Arquitectura Fernando Serapião e do fotógrafo Leonardo Finotti, naquele momento envolvido com o acervo do Broos devido à exposição Infinito Vão. A nossa preocupação era exatamente a comentada pelo João, de que não queríamos depositar o acervo do Broos em uma sala qualquer. Algumas instituições tinham essa proposta: para salvar o acervo, colocariam numa instituição temporariamente até que um dia alguém conseguisse uma verba através de projetos de financiamento para fazer o tratamento. Esse movimento privatizaria e impediria o acesso público, mesmo que temporariamente. Além disso, não garantiria trabalhos de qualidade na higienização, acondicionamento e tratamento do acervo, como a FHH se propôs a fazer. O trabalho da FHH incluiu disponibilidade para consultas abertas para o público geral, o que realmente nos deixou tranquilos com relação ao que estávamos fazendo para salvar o acervo e mantê-lo vivo.

Durante a custódia do acervo, vocês lideram processos de salvaguarda e conservação junto à família e a Fundação Hermann Hering, e também com entradas no IPHAN e FCC. Como ele foi salvaguardado, técnica e institucionalmente, e qual é seu estado atual?

JS: Primeiro, tem essa divisão entre o acervo de Santa Catarina e São Paulo. O acervo de Santa Catarina foi a parte que acabou caindo na nossa mão, num momento em que havia um risco muito grande de ser perdido. O acervo de São Paulo, por um monte de questões institucionais e judiciais, ainda permanece na casa, sem uma instituição de guarda. O acervo, conceitualmente, é uma massa de documentos produzida por uma pessoa ou instituição. Então, enquanto a pessoa ou a instituição ainda existem, o acervo tem um valor muito claro, que é o seu valor de uso. Essa ideia de uma vida dos acervos supõe um momento muito delicado, o mais perigoso de todos, que é quando a pessoa ou instituição param de existir. Esse é o momento em que o acervo perde seu valor de uso, e pode ser que demore algum tempo até que se construa a noção de um valor de memória ou artístico, que justifica sua conservação por uma instituição de guarda definitiva.

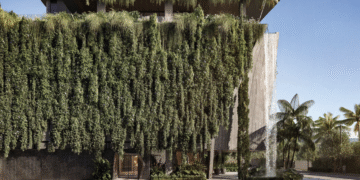

Então, quando o Bernardo e a Karine recolheram o acervo em Blumenau, ele esteve por um triz da ruína total. O que fizemos durante nossa custódia do acervo, além de ações de conservação, foi, junto com uma rede de pessoas, construir o valor desse acervo, demonstrar para a sociedade que essa massa de documentos tem valor – o que pode parecer uma obviedade, mas não é. Nosso primeiro esforço foi restaurar o valor, antes de restaurar a substância física. Com a visibilidade do valor, tornou-se mais fácil criar as condições para sua preservação física, o que acabou culminando com a recepção do acervo no Centro de Documentação Ingo Hering da Fundação Hermann Hering, na Cia. Hering Matriz em Blumenau, que está localizado na obra-prima projetada por Hans Broos.

Em termos do estado, nós temos uma pequena parte do acervo estabilizado na Fundação Hermann Hering, e uma parte substancial do acervo em risco, na Casa do Morumbi, sobre a qual esperamos ter encaminhamentos em breve.

BB: Complementando sobre a questão da FCC e IPHAN, em todos os eventos que realizamos, convidamos eles para participarem e tomarem conhecimento, até porque o IPHAN tem um processo aberto de tombamento do conjunto da obra de Hans Broos em SC – “Conjunto da Obra do Arquiteto Hans Broos em Santa Catarina” (processo n. 1754/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN).

Por exemplo, neste evento que comentei antes, o 3º SiM, propomos a mesa Conservação do Patrimônio Moderno e Industrial no Vale do Itajaí (Hans Broos + Hering), com a participação da Cristiane Galhardo Biazin (IPHAN/SC) e apoio do Diego Fermo (Gerente de Patrimônio Cultural, Fundação Catarinense de Cultura). Também realizamos o evento o “I Seminário sobre Hans Broos”, no auditório do IFSC – Campus Florianópolis, onde foram apresentados os resultados do projeto “Hans Broos: da formação técnica ao conjunto da obra”, que visava instrumentalizar o processo de tombamento do IPHAN, inclusive com as fichas de inventário de diversas obras, realizado em 2018, para o público interno e externo.

Nesse evento também contamos com a presença do FCC e IPHAN, entre outros especialistas, com a fala da superintendente do IPHAN na época, Liliane Janine Nizzola, na mesa de abertura, e do arq. Marcos Carrilho do IPHAN-SP, que trouxe a situação da casa do Morumbi. Apesar de o foco ser as obras do Broos, a questão do acervo sempre estava no centro das discussões, especialmente porque essas instituições tinham conhecimento da situação grave.

PARTE DO ACERVO ESTÁ DISPONÍVEL

O livro Hans Broos: Memória de uma Arquitetura, de autoria e posfácio de vocês, é o resultado documental e de divulgação do longo processo de lidar com o acervo do arquiteto. Baseado no livro, vocês conseguem identificar como um projeto editorial ou curatorial pode impactar a construção de um legado arquitetônico, como o de Hans Broos?

JS: Certamente, a produção do livro teve grande importância nesse processo. Nesse aspecto, é importante citar o esforço e a organização dos nossos amigos, os arquitetos André de Lima e Guilherme Grad, que são os responsáveis e autores intelectuais do projeto que deu origem ao livro. Um projeto muito bem feito porque, além de tudo, viabilizou um livro com a qualidade que essa obra merecia. Quero dizer que tivemos uma verba adequada para trabalhar nesse projeto editorial, que teve como resultado um livro em grande formato, com todos os detalhes que imaginamos e com projeto gráfico cuidadoso feito com apoio da Tina Merz, que acompanhou toda a impressão do livro na gráfica. E ainda é um livro bilíngue, que enviamos gratuitamente para todas as escolas de arquitetura do Brasil e para instituições ao redor do mundo. Uma maravilha.

É uma oportunidade rara que vimos como uma espécie de milagre, já que as verbas disponíveis para trabalhos culturais costumam ser escassas, superconcorridas, e com estipêndios cada vez mais baixos, o que acaba inviabilizando trabalhos mais profissionais, relegando intencionalmente o trabalho cultural ao campo do improviso e do diletantismo. É uma pena, porque acho que a importância social dos trabalhos curatoriais e editoriais se amplifica quando são bem feitos. Ao contrário, trabalhos mal feitos podem contar negativamente, desvalorizando os objetos de análise.

Penso que o livro que fizemos renovou o interesse pela obra e, ao oferecer um tratamento de alto nível, solidificou sua presença entre os grandes inventores da arquitetura brasileira. Também é importante citar uma série de publicações bem mais simples que fizemos em sites, como Vitruvius e ArchDaily, com textos curtos e imagens de acervo. Essas imagens, que eram inéditas, passaram a circular em páginas e perfis de arquitetura em todo mundo, contribuindo para o reconhecimento da obra de Broos.

Portanto, acredito que os projetos editoriais e curatoriais são fundamentais para o campo disciplinar da arquitetura, são a base daquilo que chamamos de uma escola – pensando aqui a escola como um modo de fazer, um sentimento compartilhado. A circulação das imagens, e a sua compreensão dentro de uma trajetória e de um território, é que permite a criação dessas vinculações e consensos.

BB: O livro foi realmente um milagre, no sentido de que ele teve uma liberdade total para a sua produção, desde a parte conceitual, a forma como os autores pretenderam passar as falas das obras do Broos, sua apresentação, sua diagramação, sua distribuição e até mesmo os locais de lançamento, ocupando espaços das obras do Broos em SC, como a Hering – Blumenau e antiga Celesc – Florianópolis; e históricos, como sede IAB/SP e centro histórico tombado de Laguna, que faz uma conexão direato com o Açorianos de 1957, que está no acervo.

Essa liberdade foi muito inspiradora e se refletia como forma de dar voz ao acervo do Broos, pois o livro não pretendia dizer o que o Broos pensava ou estava tentando dizer em cada um de seus projetos. A edição trouxe as imagens do acervo para falarem por si, sem textos, dando a liberdade também ao próprio leitor fazer as suas interpretações sobre o legado das obras e do acervo.

A circulação dessas publicações anteriores em sites com imagens inéditas e textos de fácil leitura, serviram de certa forma para popularizar um pouco a obra do Broos, onde estudantes e pessoas fora do alcance ou contexto das obras pudessem também perceber que ali tinha algo de diferente. Nosso propósito foi também construir uma narrativa de que o Broos não era apenas mais um arquiteto modernista, ou brutalista, ou da escola carioca ou paulista; mas um arquiteto vindo de outro país e que pretendia ajudar a criar uma arquitetura brasileira, com a materialidade e as inovações tecnológicas de sua época, sempre em diálogo com um contexto específico que o território apresentava. Acredito que tem muito a ver com a produção da Lina, que foi contemporânea dele, e que fazia grandes obras em São Paulo, mas que estava de cabeça na Bahia, por exemplo. O Broos pirando aqui em Santa Catarina ou lá em Pernambuco, totalmente fora do eixo Rio-São Paulo, tentando inserir uma arquitetura que poderíamos chamar de tropicalismo, em alguns casos.

A partir de um dado momento, a figura de Hans Broos começou a figurar em inúmeras publicações, projetos curatoriais e multimídia, resgatando e reinterpretando sua história: dentro da publicação alemã sobre arquitetos queer (Schwule Architekten – Gay Architects, de Wolfgang Voigt e Uwe Bresan), revisitada por documentaristas eslovacos que traçam a história de vida (Rough Poetry Architect, de Ladislav Kabos), seguindo também em paralelo com a inscrição de suas obras na exposição Infinito Vão – 90 anos de arquitetura Brasileira, de Guilherme Wisnik e Fernando Serapião. Na opinião de vocês, o que sistematizar e comunicar um acervo dessa envergadura significa para a pesquisa das histórias das práticas e histórias de vida do arquiteto?

JS: A importância da preservação dos acervos reside na capacidade que esses objetos têm de transmitir um impulso de invenção e crítica, e um modo de existência. Com o tempo, e as transformações, a gente vai esquecendo de algumas coisas…É muito importante olhar para trás e ver quem sonhou antes de nós. Esse gesto nos faz perceber que algumas coisas que parecem cristalizadas não são, e que existem outras “tradições”, outros modos de existir que já estavam ali e precisam ser lembrados. Olhar para a história dos sonhos permite que a gente dispute o futuro, nos estimula a retomar essas projeções interrompidas e reivindicar outras paisagens.

O caso de Broos, eu acho que é ainda mais especial, porque é uma obra muito singular no panorama da arquitetura brasileira, que parte de uma formação sólida na Europa e transita pelas principais escolas brasileiras, sem se vincular plenamente a nenhuma, o que a torna única, mas de difícil assimilação pela historiografia. É uma produção que foge do cânone, que é uma forma de historiografia baseada em agrupamentos e generalizações.

Então é uma obra de difícil interpretação, porque não vai existir um manual onde ela se enquadre perfeitamente, o que permitiria que ela fosse domesticada intelectualmente. Por isso, ela segue aberta à interpretação, a uma miríade de interpretações que permitem que seja analisada a partir de vários campos disciplinares. Ela não é uma obra que funda uma escola e se fecha em uma linguagem única, um consenso, mas, ao contrário, que se oferece como abertura, como um começo que pode servir a várias histórias. Eu acho que é aí que reside a força do arquivo: não o de ser testemunho de uma história única, fechada, mas o de ser um princípio de invenção, de imaginação.

BB: Chegamos a esse ponto, não existe uma escola Broos que se aprende em uma universidade de arquitetura. Existe uma filosofia Broos, que pode ser interpretada de diferentes formas e visões. E nesse sentido, é que valorizo ainda mais o livro, que permite essa leitura. Me parece que essas publicações, nas diferentes escalas, demonstram o quanto o Broos sempre transitou um pouco às margens da fama e reconhecimento, pois mesmo em vida, nos diversos e diferentes períodos, sempre aparecia alguma publicação sobre alguma obra dele. Foram as obras da Hering na revista Projeto pela Ruth Verde Zein, ou até mesmo em entrevista na revista AU pelo Fernando Serapião, por exemplo.

Aparentemente, a gente sempre tinha a sensação de que cada um descobriu um novo Broos. E até hoje as pessoas falam que ninguém conhece o Broos às vezes. Mesmo num evento em que estamos palestrando sobre ele, falando de suas premiações desde a década de 60 até 80, etc. vMe lembro que saiu um artigo na Revista Bauwelt em 2007, escrito pela Judith Montag, que trabalhou com Broos no Brasil e mora em Berlim (encontrei com ela lá em 2005, quando já trabalhava com o Broos). Foi interessante ver a publicação num âmbito maior na Alemanha, onde novamente surgia como um achado redescoberto, por exemplo. E essa sensação parece continuar no filme eslovaco, na exposição em Portugal, etc.. O que, para mim, é muito curioso, porque faz parte dessa sensação de liberdade da leitura que o próprio Broos fazia questão de manter. Ele mesmo ria quando lia algo que algum texto mais acadêmico escrevia sobre ele – falava: “eles disseram que eu pensei isso…” e dava gargalhadas!

Então é uma obra diferente, aberta às novas interpretações, que, ao mesmo tempo que parece dificultar esse rigor ou enquadramento mais acadêmico, permite que tenha uma pluralidade de interpretações e leitura para um público maior e mais diversificado também.

Essa valorização deve partir dos arquitetos, com a compreensão de que preservar os acervos é preservar os modos de fazer, o campo disciplinar, o próprio sentido da nossa profissão – JS

Vivemos em tempos de maleabilidade ética e técnica que ajudam a embasar a reinterpretação de histórias, cânones e discursos na arquitetura. Como vocês enxergam as incertezas e desafios futuros que incidem sobre os arquivos de arquitetura e esbarram na digitalização dos meios, nas mudanças climáticas, nos discursos políticos, etc.?

JS: O mundo percebe muito bem o valor dos acervos de arquitetura, como mostram o grande número de instituições dedicadas ao tema, como museus de arquitetura e centros de documentação, tanto no norte quanto no sul global. Infelizmente, o mesmo não ocorre no Brasil. O que é uma pena, porque a arquitetura brasileira tem uma presença muito forte no imaginário mundial e constitui um grande símbolo internacional da cultura brasileira. Mas não tenho dúvidas de que a culpa por essa desvalorização é nossa, profissionais da arquitetura. É uma luta que deveria ser encampada pelo CAU, não na forma de cartas de repúdio etc., mas na forma da criação de uma instituição nacional de acervos de arquitetura. Essa valorização deve partir dos arquitetos, com a compreensão de que preservar os acervos é preservar os modos de fazer, o campo disciplinar, o próprio sentido da nossa profissão.

BB: Penso da mesma forma. Durante a palestra do evento da premiação do IAB/SC 2025, eu e o João falamos sobre a demolição recente de uma das casas projetadas pelo Broos em Blumenau e dos desafios da preservação da obra – pensando o Broos, seus pensamentos, suas obras e seu acervo como uma “obra única completa”. Essa mesma obra, hoje em perigo e descaso, foi reconhecida com a premiação Rino Levi na década de 1960, um dos primeiros do IAB – um entendimento da arquitetura como algo que transcende o tempo. Nesse sentido, o reconhecimento também deveria transcender o tempo, para ser preservado e divulgado como parte formativa de uma cultura arquitetônica.

Os acervos merecem atenção e emergência, pois, se estamos preocupados com os acervos físicos, imagine com a digitalização e virtualização deles. Como vamos organizar, salvar, preservar os arquivos dos arquitetos que estão sendo premiados neste ano? Mesmo os acervos físicos que estão bem preservados, e até mesmo digitalizados, também terão atualizações constantes com as mudanças tecnológicas, sob risco de que alguma mídia possa ficar obsoleta. É uma questão urgente. Acredito que “dar a ver o valor” é a maior forma de “dar vida” para esse acervo. O que estamos fazendo aqui em forma de entrevista, é mais uma dessas coisas que a ajudam na construção coletiva da cultura arquitetônica brasileira. Não é futuro, não é passado, é presente!

Sedimento é uma newsletter bilíngue editada por Lucas Reitz publicada no Substack, em conjunto com o portal ArqSC, com apoio de divulgação do IAB/SC e com material arquivado no muq.